Statistiques du Monument national des mineurs

Introduction

En raison de leur notation standardisée, les données figurant sur les tablettes en pierre du Monument national des mineurs se prêtent parfaitement au calcul de quelques statistiques simples. Chaque inscription d’un mineur décédé comprend en principe six éléments : le nom de famille complet, l’initiale du prénom, l’année du décès, l’âge au moment du décès, le domicile et le canton correspondant au domicile. Pour la grande majorité des mineurs, l’ensemble de ces informations est disponible. Par exemple, il ne manque que cinq mentions d’âge. Les détails concernant le domicile font défaut pour sept des mineurs vivant au Luxembourg au moment de leur accident.¹ L’année du décès est absente pour une seule personne. Pour les calculs cités ici, l’absence d’une si petite quantité de données n’a aucune importance.

Lors de son inauguration en 1957, le monument en l’honneur des mineurs comportait 18 tablettes recensant les informations de 1 467 mineurs. Une autre tablette supplémentaire a été ajoutée après 1976, allongeant la liste de 20 noms. En 2001, une dernière tablette a été installée, ajoutant 21 mineurs supplémentaires. Ces deux plaques recensent des mineurs décédés dans des accidents, mais dont le sort n’avait jusqu’alors pas été répertorié. Au total, le monument compte désormais 20 tablettes avec 1 508 inscriptions.

¹ La détermination du domicile semble avoir été nettement plus difficile pour les travailleurs vivant en Belgique et en Allemagne.

Âge

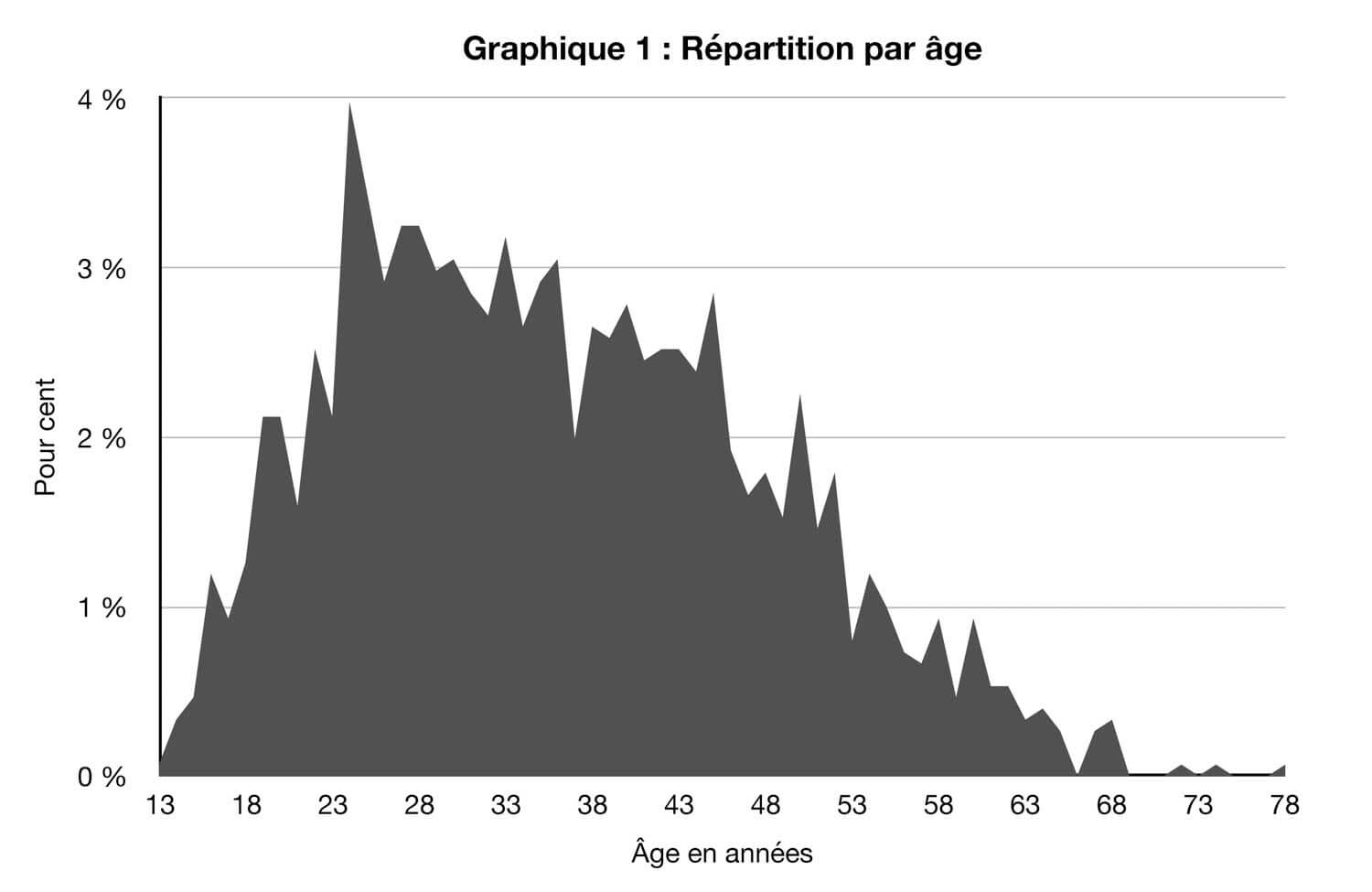

Les mineurs recensés sur le monument ont entre 13 et 78 ans. Parmi eux, 13 n’avaient pas encore atteint l’âge de 16 ans au moment de leur décès. Ce fait est particulièrement frappant, car depuis le 6 décembre 1876, une loi luxembourgeoise interdisait aux jeunes de moins de 16 ans de travailler dans les souterrains des mines, des puits et des carrières.² Bien que la loi n’interdisait pas fondamentalement l’emploi de jeunes dans les mines, elle limitait fortement les domaines d’activité. Tous les accidents impliquant des mineurs de moins de 16 ans recensés sur le monument se sont produits après 1882, soit plus de six ans après la promulgation de la loi. Le dernier parmi eux, J. Bourkel, a perdu la vie à l’âge de 15 ans en 1952 (Tablette XIX, position 1).

Le plus âgé des mineurs recensés, J. Muller, a été victime d’un accident en 1916, à l’âge de 78 ans (Tablette VIII, position 66). Son décès s’est produit au milieu de la Première Guerre mondiale, et il est très probable que sans le conflit Muller n’aurait pas été contraint de travailler dans une mine à un âge aussi avancé.

Statistiquement, ces personnes extrêmement jeunes ou très âgées restent des exceptions parmi les victimes. Plus de 95 % des mineurs figurant sur le mémorial avaient entre 16 et 60 ans au moment de leur décès. L’âge moyen de décès est de 35,95 ans. Cette valeur est cependant légèrement trompeuse. Un coup d’œil sur la répartition par âge des victimes montre que le taux d’accidents ne forme pas une distribution normale autour de la trente-sixième année (Graphique 1). La probabilité d’être victime d’un accident mortel était plus élevée chez les mineurs entre 18 et 36 ans. À partir de quarante ans, le risque diminuait continuellement. Cela est certainement dû au moins en partie à la division du travail dans les mines. Les hommes plus jeunes, plus forts, effectuaient les tâches les plus difficiles et les plus dangereuses. Ils avaient également moins d’expérience pour anticiper ou gérer les dangers. Les mineurs plus âgés, quant à eux, possédaient davantage d’expérience et occupaient des postes plus responsables, mais physiquement moins exigeants et moins risqués.

² La même loi interdisait systématiquement aux femmes et aux jeunes filles d’effectuer de tels travaux.

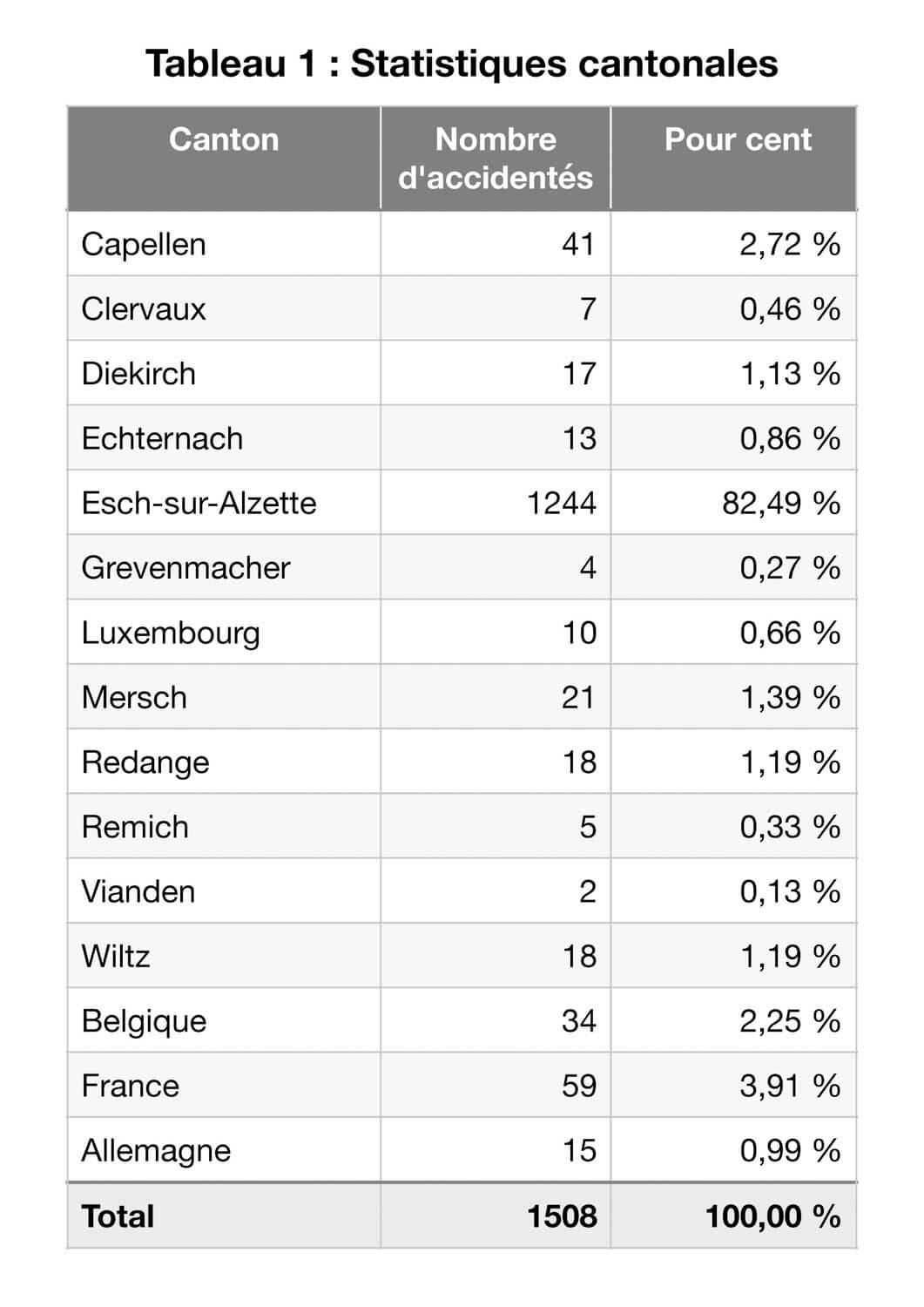

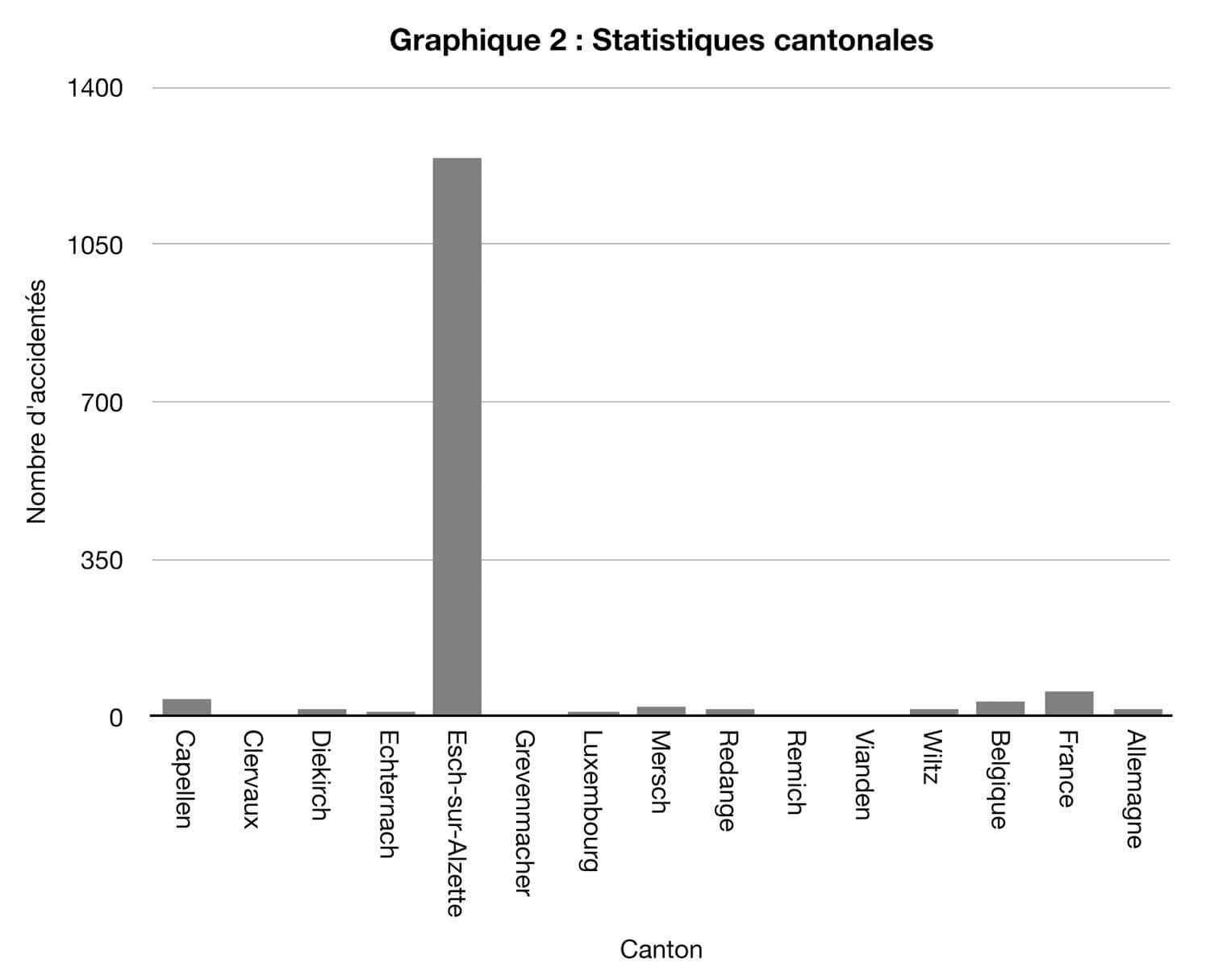

Lieu de résidence 1 – Pays et cantons

Malheureusement, les tablettes ne fournissent aucune information sur le lieu de naissance, le pays d’origine ou la nationalité des mineurs.³ Elles mentionnent uniquement le lieu de résidence au moment de leur décès. Au niveau national, seuls le Grand-Duché et ses trois pays voisins – l’Allemagne, la Belgique et la France – sont indiqués. La grande majorité des victimes résidaient au Luxembourg au moment de leur décès (Tableau 1). Seules 108 des 1 508 victimes vivaient à l’étranger. Parmi les pays frontaliers, la France est le plus représenté avec 59 individus. En revanche, seules 15 des personnes décédées résidaient en Allemagne. Cette répartition s’explique en grande partie par la localisation géographique des mines luxembourgeoises, concentrées dans la région Minette au sud-ouest du pays, à proximité immédiate des frontières française et belge.

Il n’est pas surprenant que la plupart des accidentés vivant au Luxembourg résidaient dans le canton d’Esch-sur-Alzette au moment de leur décès. 1 244 des 1 508 ouvriers répertoriés, soit environ 82,49 %, vivaient dans ce canton situé au sud-ouest du pays, où se trouvaient également la majorité des mines (Graphique 2). À Capellen, le canton avec le deuxième plus grand nombre de mineurs recensés, seules 41 des victimes résidaient. Le « Registre des Victimes de la Mine compilé par Emile Gelhausen » de la commune de Kayl indique qu’un nombre non négligeable des victimes provenait originellement de l’Ösling. Malheureusement, les données du registre, du moins dans leur forme originale, ne se prêtent que peu à la production de statistiques.

Il serait cependant incorrect de supposer que tous les mineurs listés sur le monument travaillaient dans la région Minette. Une mine de cuivre existait, par exemple, pendant une longue période à Stolzembourg, dans le canton de Vianden. À Haut-Martelange, dans le canton de Redange, il y avait une mine d’ardoise. On peut supposer que certains – sinon tous – des décès indiqués pour Redange et Vianden étaient liés à ces mines. Il en va évidemment de même pour les décès d’autres cantons.

³ Le « Registre des victimes de la mine compilé par Emile Gelhausen » donne des informations sur le lieu de naissance de certains des décédés. Alain Zimmermann montre dans plusieurs statistiques qu’une partie importante des ouvriers travaillant dans les mines luxembourgeoises venaient d’Italie. En 1913, par exemple, les Italiens constituaient, avec 35,7 %, la deuxième nationalité la plus importante parmi les ouvriers employés dans les mines de la Minette. Avec 41,6 % les Luxembourgeois étaient la nationalité la plus nombreuse. Voir : Alain Zimmermann, Bergbau im Luxemburger Minette-Revier: Es war einmal… (Luxembourg : Photothèque, 2001), 222, 226.

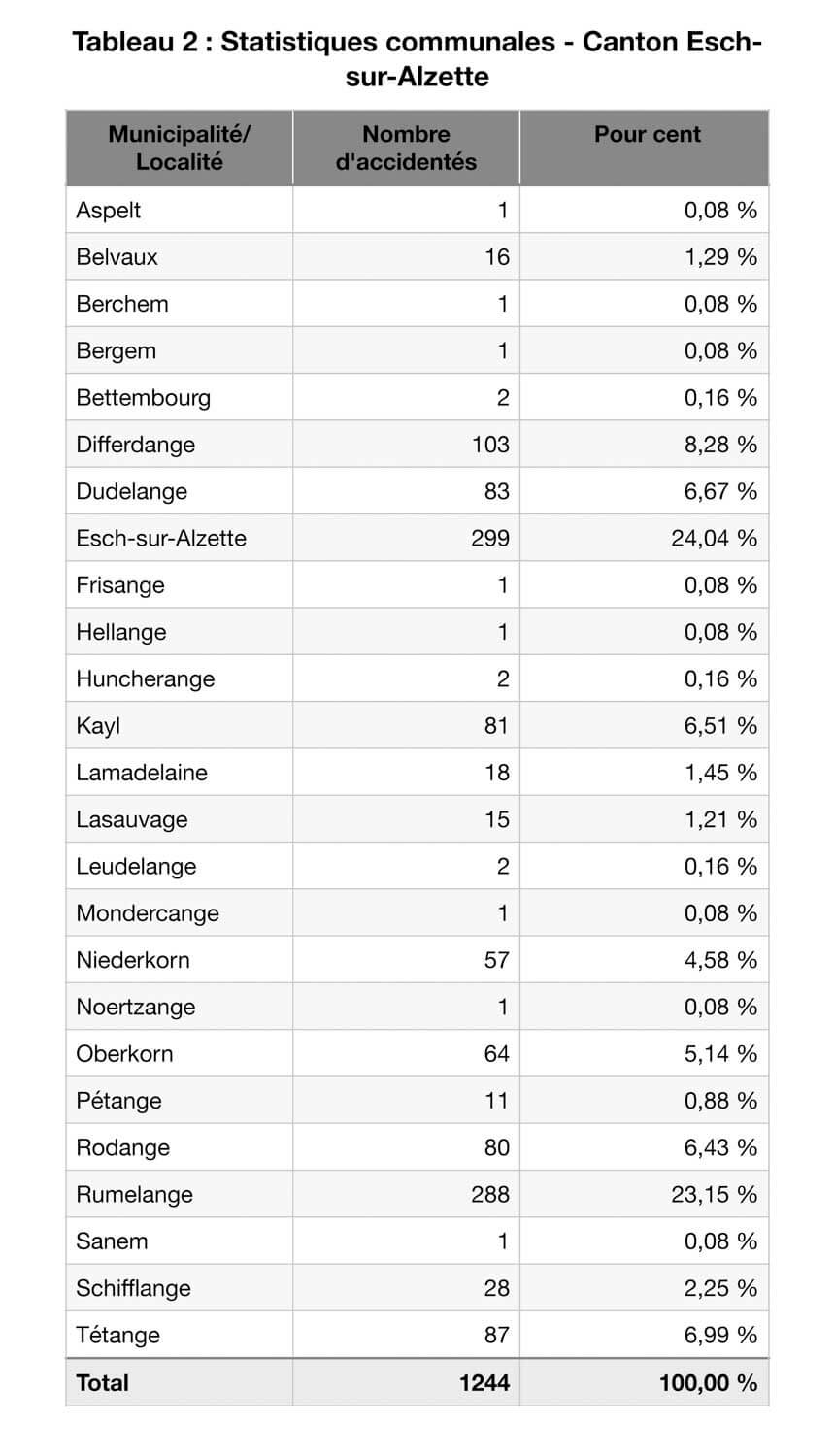

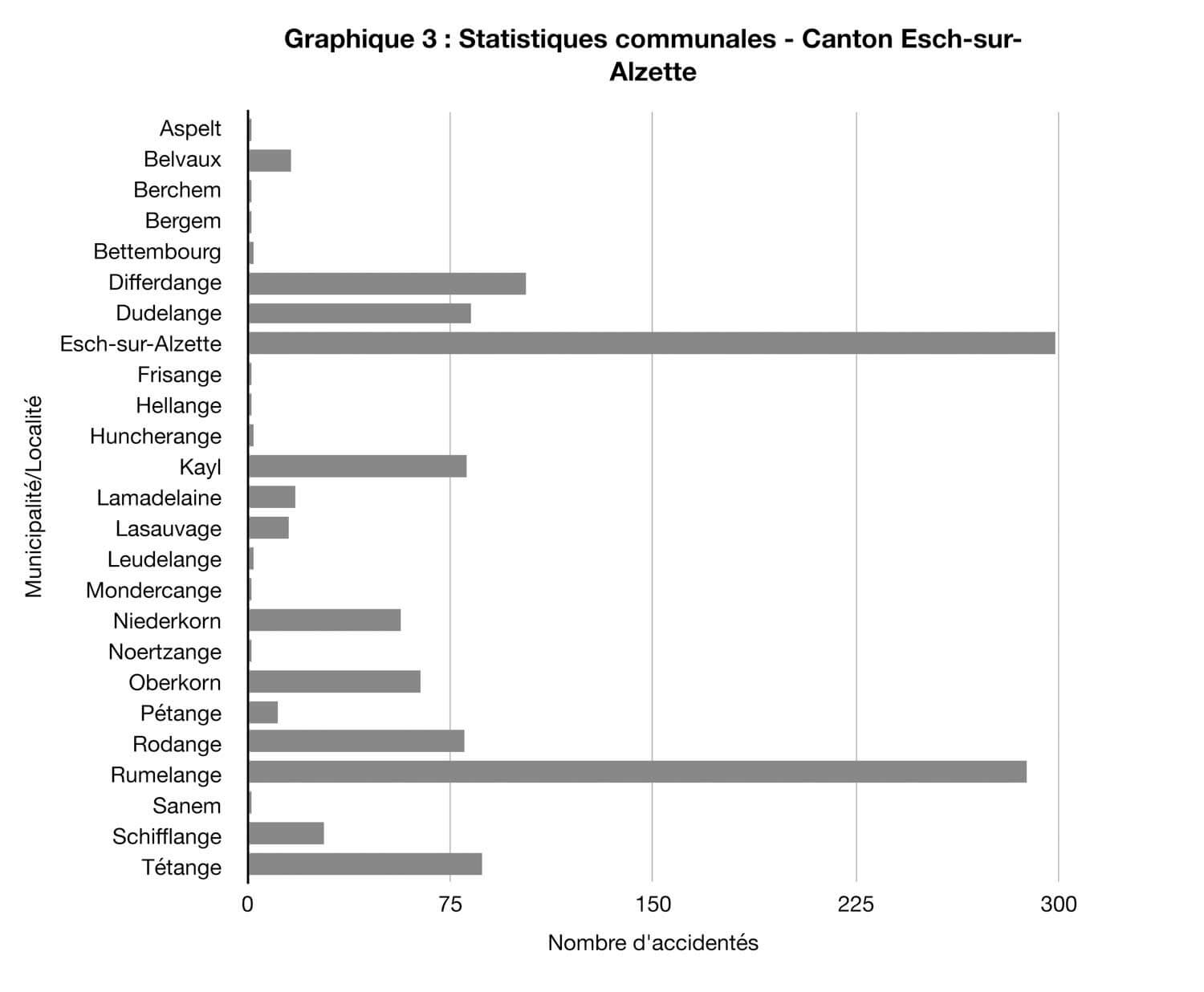

Lieu de résidence 2 – Municipalités et villes

Une analyse statistique de la répartition des accidentés entre les différentes municipalités et localités du Luxembourg n’a de sens qu’au sein du canton d’Esch-sur-Alzette. Près de 300 des ouvriers résidant dans ce canton vivaient à Esch-sur-Alzette même au moment de leur décès (Graphique 3). Seul Rumelange s’approche de ce chiffre avec 288 entrées sur la liste. Il n’est guère surprenant que près de la moitié des mineurs du canton vivaient à Esch ou à Rumelange au moment de leur décès. Il s’agit en effet des deux municipalités du sud du pays qui ont connu la plus forte croissance démographique entre le milieu du XIXᵉ et le début du XXᵉ siècle. Les nouveaux mineurs s’installaient à proximité de leur lieu de travail et là où des communautés de mineurs s’étaient déjà formées. Bettembourg, par exemple, avait une population plus élevée que Rumelange jusqu’aux années 1880, mais était généralement plutôt considérée comme une communauté ferroviaire. En retour, le blason de Rumelange porte encore aujourd’hui un mineur portant une pioche et une lampe.

De manière générale, il est recommandé de faire preuve de prudence dans l’interprétation des données du monument basées sur un plan géographique plus spécifique que les données cantonales. La carte politique du Luxembourg a changé depuis l’achèvement du mémorial en 1957. Certaines localités précédemment indépendantes ont été regroupées par des fusions municipales. De plus, les méthodes initiales de traitement des données semblent parfois peu claires. Les décès de Hellange, un quartier de la municipalité de Frisange, par exemple, sont indiqués séparément (Tableau 2). En revanche, les décès de Lallange, un quartier de la commune d’Esch-sur-Alzette, semblent avoir été simplement ajoutés à ceux d’Esch.

Accidents mortels annuels

Si l’on passe en revue les mineurs du monument dans l’ordre, on rencontre d’abord F. Niedercorn de Linger (Tablette I, position 1). De tous les mineurs recensés, c’est celui dont la mort remonte le plus loin dans le passé. Il a été impliqué dans un accident en 1864, environ cinq ans avant la création de l’Administration des mines au Luxembourg. L’accident de travail le plus récent répertorié est celui de M. Muzzin, qui vivait en Belgique (Tablette XIX, position 20). Muzzin a succombé à ses blessures en 1976, plus de 111 ans après Niedercorn, et presque 20 ans après l’achèvement effectif du monument.

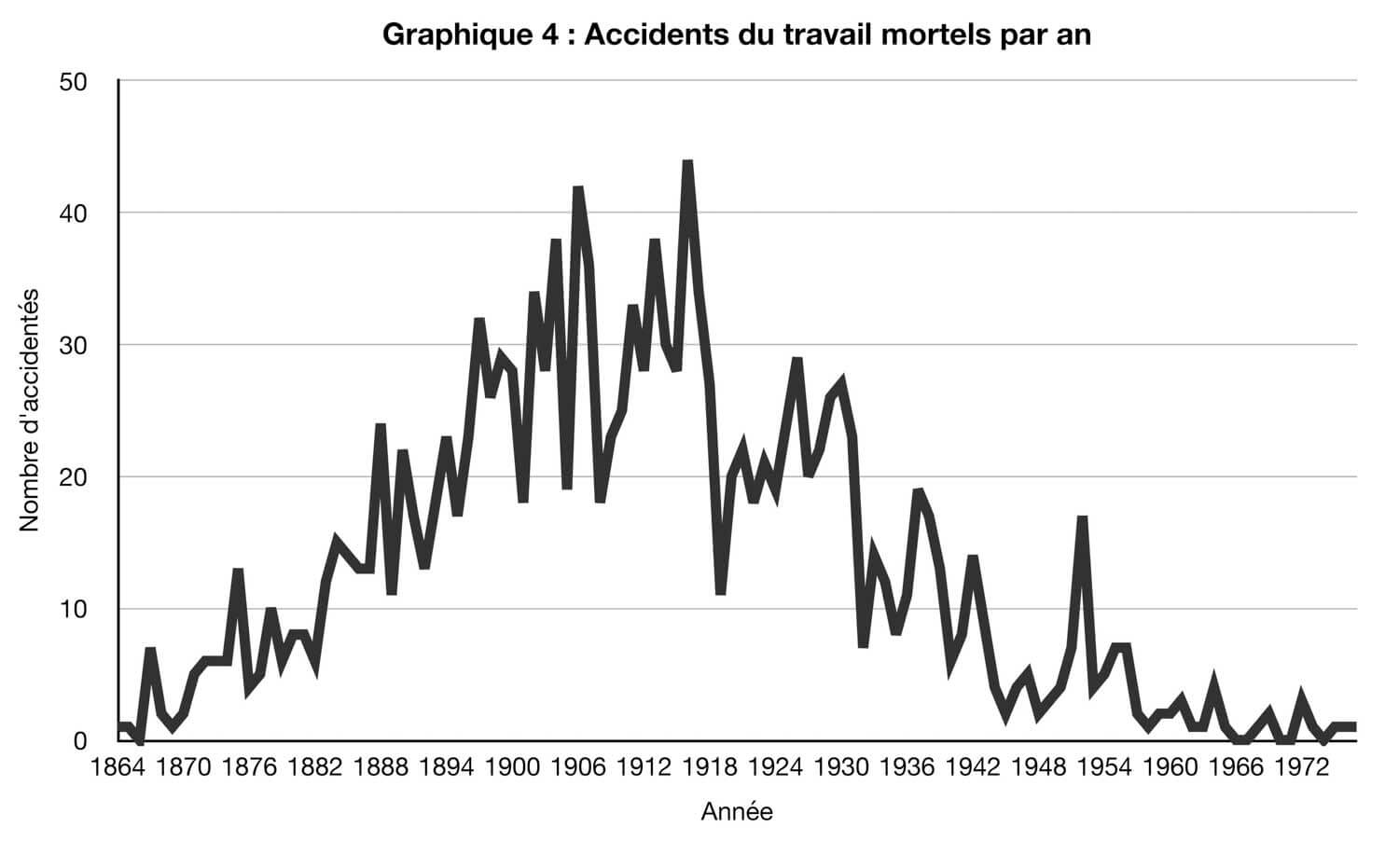

Le total de 1 508 entrées donne une moyenne de 13,33 accidents du travail mortels par an pour la période étudiée. Toutefois, les accidents ne se répartissent pas uniformément sur cette période (Graphique 4).

En effet, les taux annuels d’accidents sont les plus élevés pendant la période d’environ 55 ans, entre le milieu des années 1880 et la fin des années 1930. Entre 1883 et 1939, moins de dix accidents mortels ont été enregistrés seulement au cours de deux années civiles (1932 et 1935). Le plus grand nombre d’accidents en une année s’est produit en 1916. Au total, 44 ouvriers ont été victimes d’un accident mortel cette année-là.

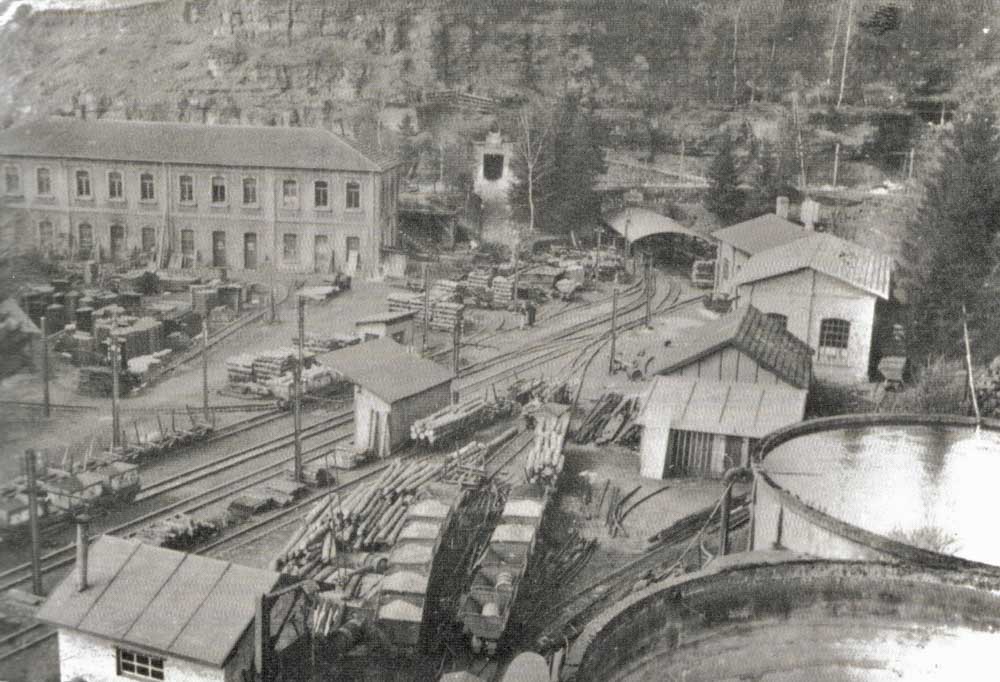

Le taux d’accidents annuels dépend d’une série de facteurs. Tout d’abord, il y a le nombre total de travailleurs. Plus il y avait de mineurs en activité, plus ils pouvaient potentiellement être victimes d’un accident. Alors qu’en 1870, environ 2 300 mineurs travaillaient dans les mines luxembourgeoises, ce chiffre est passé à près de 4 000 au cours de 15 années suivantes. Avec un total de 6 900 mineurs, le Grand-Duché a atteint son chiffre le plus élevé en 1906. À partir de cette année-là, le nombre total de travailleurs dans les mines n’a cessé de diminuer jusqu’à la fermeture de la dernière mine en 1981.

Cependant, le taux d’accidents ne dépendait pas exclusivement du nombre total d’employés, comme l’illustrent les fluctuations irrégulières et parfois abruptes observées dans l’analyse. On peut supposer que des mesures prises par l’État, comme la création de l’Administration des mines en 1869 ou l’introduction de délégués à la sécurité dans les mines, ont largement contribué à réduire les taux d’accidents. À long terme, ces mesures ont conduit à une nouvelle conception de sécurité parmi les travailleurs, ainsi qu’à un changement dans la relation de travail entre les employés et les employeurs.

Le mode de collecte des données a également une influence considérable sur de telles statistiques. En 2024, plusieurs institutions, telles que l’Inspection du travail et des mines (ITM), l’Association d’assurance accident (AAA), et l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), documentent minutieusement les accidents de travail. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Lorsque Jos Dupong a commencé à collecter des données pour la construction du monument en 1938, il s’est trouvé face à un défi de taille. Tout comme les historiens d’aujourd’hui, Dupong a dû constater que plus il remontait dans le temps, plus les données devenaient imprécises. Le pasteur a néanmoins réussi à recueillir des informations éparses, qui, à l’époque, remontaient déjà à plus d’un demi-siècle.

L’influence des deux Guerres mondiales est également visible sur le graphique 4. Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), le taux annuel moyen d’accidents mortels dans les mines du Grand-Duché était de 32,6, ce qui est à peu près comparable au taux moyen des cinq années précédant la guerre (29,4 accidents mortels par an). Après la guerre, ce taux diminue rapidement. Pour la période de 1919 à 1923, il est en moyenne de 18,4, soit plus de dix accidents mortels de moins par an. Ce n’est qu’à partir de 1925 que le taux augmente à nouveau de manière significative.

On peut également observer un impact clair pour la période de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1935 et 1939, c’est-à-dire avant l’occupation du Luxembourg, le taux annuel moyen d’accidents mortels était de 13,6. Dès la période de l’occupation (1940-1944), ce taux tombe à 8,2. Dans les cinq années qui suivent la guerre (1945-1949), il diminue encore pour atteindre 3,2 accidents mortels par an. Ce n’est qu’en 1951 que le taux dépasse à nouveau pour la première fois la barre de cinq accidents par an.

Il est probable que les valeurs ci-dessus reflètent avant tout la situation économique du Grand-Duché. Après la Première Guerre mondiale, le Luxembourg a dû se réorienter économiquement. Après la clôture du Zollverein (trad.: union douanière allemande), il fallut attendre juillet 1921 pour qu’une nouvelle union économique se forme avec la Belgique. Cette incertitude économique a certainement eu des effets sur le secteur minier. Il fallut attendre le milieu des années 1920 pour que le secteur se remette des troubles de la guerre. En comparaison, la Seconde Guerre mondiale a entraîné une destruction encore plus importante des infrastructures du pays. Alors que la production totale de l’industrie minière luxembourgeoise était encore de 7 763 200 tonnes en 1937, elle n’était plus que de 1 405 877 tonnes en 1945. Comme à la suite de la Première Guerre mondiale, il fallut plusieurs années pour que l’industrie minière se remette des effets de la guerre. Parallèlement, la mécanisation de l’exploitation minière se poursuivait, permettant à un nombre toujours plus restreint d’ouvriers d’extraire toujours plus de minerai. Le record de production annuelle de l’industrie minière au Luxembourg fut atteint en 1957 avec 7 843 172 tonnes, extraites par seulement 2 422 mineurs – vingt ans plus tôt, ils étaient encore 4 593.

Conclusion

Bien que le recensement systématique des informations sur les tablettes en pierre présente plusieurs avantages pour les analyses statistiques, il présente également quelques problèmes. Le plus sérieux est sans doute le fait que les données ne peuvent être modifiées une fois qu’elles ont été gravées dans la pierre. Les chercheurs savent aujourd’hui que plusieurs informations contenues sur les tablettes sont erronées. Les deux tablettes ajoutées ultérieurement constituaient déjà une tentative de compléter la liste initiale des mineurs accidentés avec des données supplémentaires. De plus, les tablettes ne contiennent que des informations élémentaires, à savoir les données que l’on a pu rassembler pour presque tous les accidentés. Il serait par exemple intéressant d’effectuer des études statistiques sur le lieu d’origine, la nationalité ou la cause d’accident des mineurs. Des documents tels que le « Registre des victimes de la mine compilé par Emile Gelhausen » offrent ici des pistes pour des recherches plus approfondies. L’avenir montrera dans quelle mesure d’autres ajouts et corrections seront également pertinents d’un point de vue statistique.

Mininghistory est fièrement propulsé par WordPress