Histoire du Monument national des mineurs

Un prêtre et son idée

L’idée d’ériger un monument en l’honneur des mineurs décédés au Luxembourg vient originellement de Joseph Dupong. Dupong était pasteur de la congrégation de Kayl de 1932 à septembre 1957. En plus de son travail pastoral, il s’engageait également en tant que chroniqueur et historien local. En 1938, il persuada les représentants politiques de la commune ainsi que les associations de mineurs de la vallée de Kayl de créer un comité chargé de l’érection d’un mémorial en l’honneur des victimes de l’exploitation minière. Cette initiative mérite l’attention car le Luxembourg comptait très peu de mémoriaux à cette époque. Dans un article de son calendrier détachable de 1940, le journaliste et auteur Batty Weber cite seulement sept personnes auxquelles un monument était dédicacé au Grand-Duché : Guillaume II (1792-1849), qui était à la fois roi des Pays-Bas et Grand-Duc du Luxembourg de 1840 à 1849 ; la princesse Amélie (1830-1872), seconde épouse du prince Henry des Pays-Bas ; le poète allemand Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ; l’homme fort Jean « Herkul » Grün (1868-1912); et les auteurs luxembourgeois Michel Rodange (1827-1876); Michel Lentz (1833-1893); et Edmond de la Fontaine (1823-1891), mieux connu encore aujourd’hui sous le nom de « Dicks ».

La première tentative

Le premier « Comité pour la construction d’un mémorial aux mineurs » était composé de neuf personnes. Parmi elles se trouvaient le bourgmestre et le secrétaire municipal de Kayl, ainsi que plusieurs mineurs et Jos Dupong lui-même.

Le comité était d’abord chargé de la conception du mémorial. Celui-ci était initialement envisagé pour comprendre quatre éléments. Il était d’abord prévu d’ériger une croix de 15 à 20 mètres de hauteur accompagnée d’une statue de mineur, qui servirait d’emblème pour le site commémoratif. Ensuite, une chapelle devait être construite, où une cérémonie funéraire annuelle en hommage aux mineurs décédés dans des accidents du travail pouvait avoir lieu. La chapelle devait être décorée de fresques illustrant différentes scènes de la vie d’un mineur. Elle devait également abriter la tombe d’un mineur. Comme troisième élément, les membres du comité ont imaginé une cour d’honneur dans laquelle les noms de tous les mineurs décédés dans des accidents seraient présentés sous une forme qui restait à définir. Enfin, le mémorial devait comprendre une galerie, conçue comme une sorte de musée, où seraient exposés les différentes couches géologiques de la région minette ainsi que divers outils de travail utilisés par des mineurs.

La détermination du comité à mettre en œuvre cette conception du mémorial se reflète également dans le fait que plusieurs entreprises ont été chargées d’élaborer des plans et des esquisses. L’une d’entre elles fut mandatée pour produire un modèle en plâtre de l’ensemble du complexe. Malheureusement, ni ce modèle en plâtre, ni les dessins et esquisses réalisés ne semblent avoir survécu au passage du temps. Seule une série de mentions de paiement témoigne encore aujourd’hui des travaux effectués.

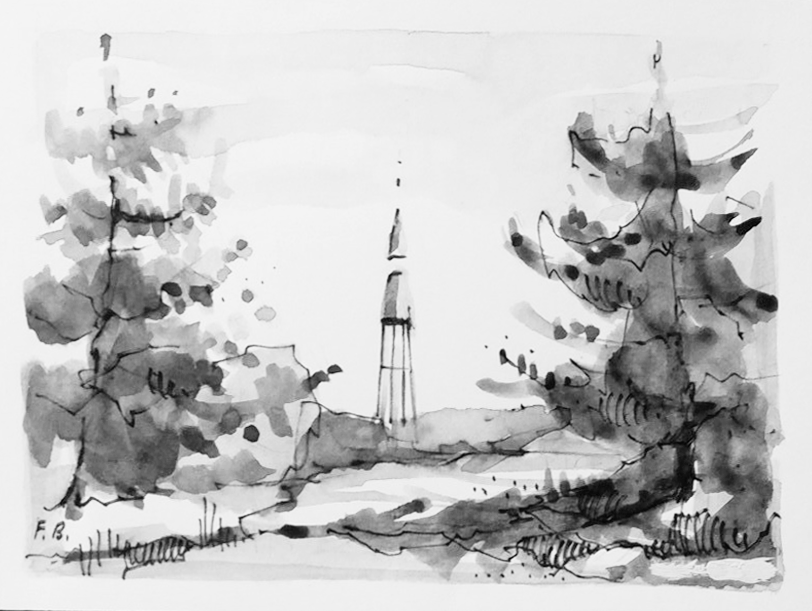

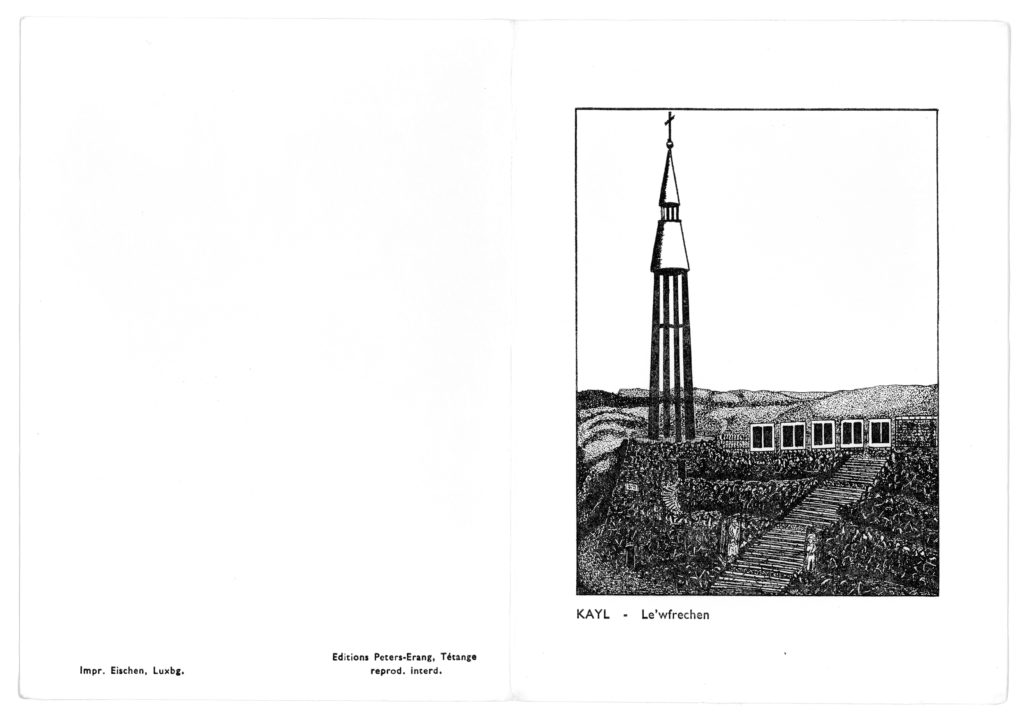

Une autre tâche du comité était de déterminer l’endroit où le mémorial serait érigé. Les membres du comité se sont rapidement mis d’accord sur le fait que le meilleur emplacement pour le mémorial serrait sur le Sperreweg, entre le Brommeschberg et la Rischlerkopp. Cette décision s’expliquait notamment par la proximité immédiate de la grotte de la « Léiffrächen », un site de pèlerinage bien connu des mineurs et de leurs familles. Mais la décision du comité a certainement aussi été influencée par le fait que la première mine à avoir reçu le droit d’extraire du minerai de la municipalité de Kayl, au XIXᵉ siècle, se trouvait autrefois à cet endroit. Pourtant, tout le monde n’était pas d’accord avec ce choix. Batty Weber, par exemple, aurait préféré que le comité opte pour un emplacement dans le parc municipal d’Esch sur le Galgenberg.

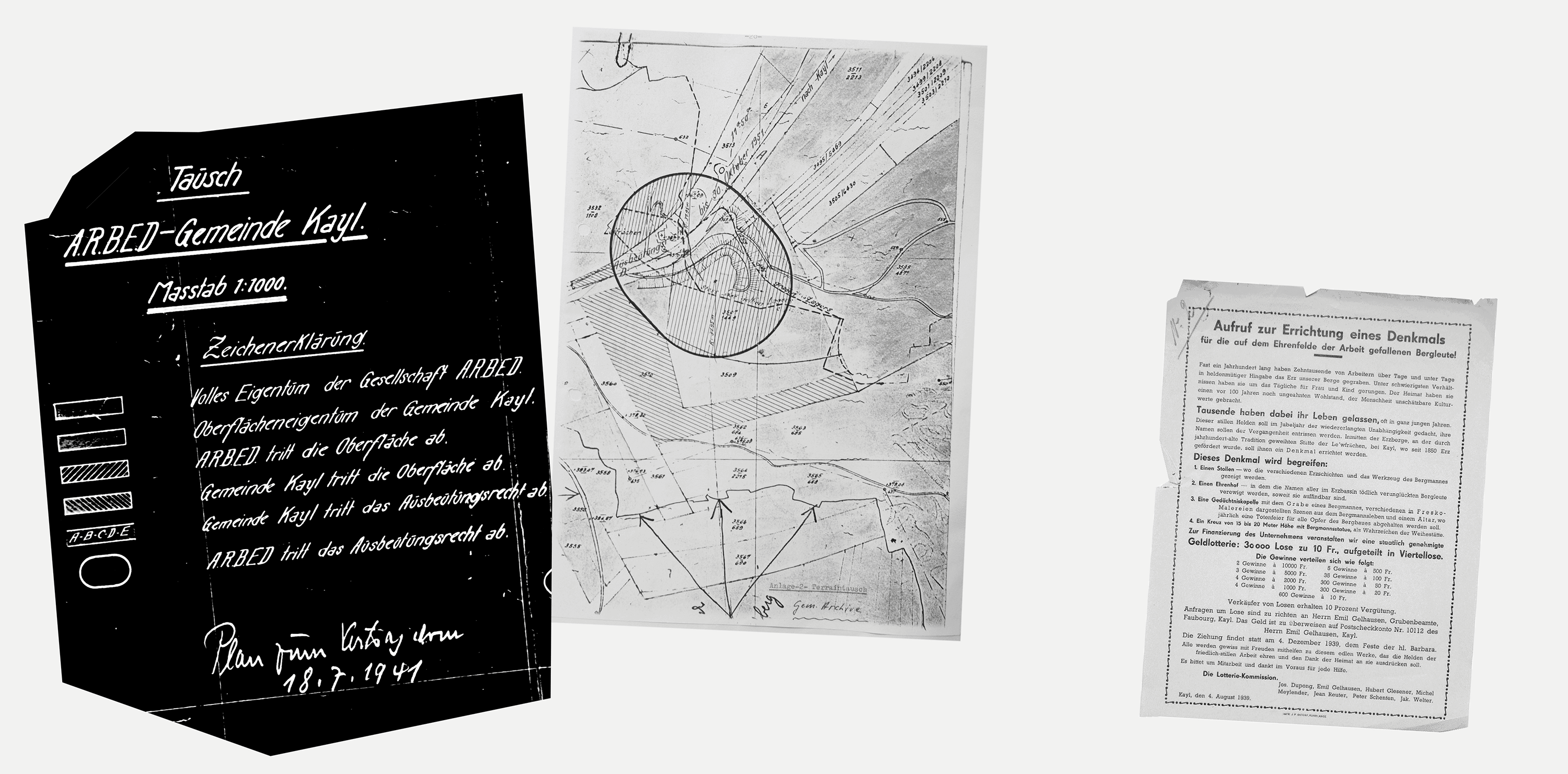

Le choix d’un emplacement sur le Sperreweg a également entraîné des problèmes sur le plan pratique. En 1938, le terrain sélectionné appartenait en effet à l’Arbed. Le conseil municipal intervint et proposa un échange de terrains à l’entreprise sidérurgique. Cependant, dans cet échange, l’Arbed était moins intéressée par la surface des terrains échangés que par la quantité de minerai contenu dans la terre et potentiellement exploitable. Un échange de ce type était également appelé « fer pour fer ». La municipalité a dû ainsi regrouper des parties de différentes parcelles, mais parvint finalement à faire une offre à l’entreprise sidérurgique. Le 30 avril 1940, l’échange fut approuvé par le conseil municipal. L’Administration des mines donna également son accord et confirma qu’il serait possible d’extraire à peu près la même quantité de minerai des zones échangées.

Une loterie pour financer le projet

Pour financer le monument, le comité décida tout d’abord d’organiser une loterie nationale. Une commission de loterie fut désignée pour prendre en charge les préparatifs nécessaires. 30 000 billets furent imprimés et mis en vente au prix de 10 francs l’unité. Cependant, il était également possible d’acheter des quarts de tickets pour 2,50 francs pièce. La vente des billets était assurée par des bénévoles, ce qui entraîna parfois des problèmes. Dans plusieurs cas, des vendeurs tentèrent d’améliorer leur commission, fixée à dix pour cents, en gardant tout simplement l’intégralité des revenus de leurs ventes. À Esch-sur-Alzette, un vendeur proposait des lots avec une réduction de trente pour cents – sans avoir reçu d’autorisation préalable du comité. La commission prit des mesures, parfois judiciaires, contre de tels fraudeurs.

Le tirage au sort était initialement prévu pour le 4 décembre 1939, pendant la fête de la Sainte-Barbe, mais en raison de diverses difficultés la décision avait été prise de le repousser au 1er avril 1940. Le gros lot consistait en deux prix de 10 000 francs chacun. À la fin de l’année, la commission enregistrait un montant de plus de 140 000 francs sur ses comptes ; la loterie avait été un succès.

Cependant, la commission n’a pu profiter que brièvement de la réussite de la loterie. Un mois après le tirage au sort, des troupes allemandes ont occupé le Luxembourg. Le 3 février 1941, le Stillhaltekommissar für das Organisationswesen (trad. : Commissaire conservateur pour organisations, associations, et fédérations) a ordonné la dissolution du comité et confisqué les revenus de la loterie. Le projet du monument sur le Sperreweg était donc, pour un temps, suspendu.

La deuxième tentative

Ce n’est qu’en 1946 qu’un nouveau « Comité pour la construction d’un mémorial aux mineurs » fut mis en place. Comme Jos Dupong, Émile Gelhausen a conservé sa position au sein du nouveau comité. Gelhausen était fonctionnaire dans une mine et a probablement joué le second rôle clé dans la création du mémorial après Dupong. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’est occupé des comptes du comité. Après la fin du conflit, il était chargé de préparer la demande auprès du bureau des dommages de guerre pour le remboursement des ressources confisquées. Il accomplit cette tâche le 26 janvier 1946. Néanmoins, plus de six ans s’écoulent avant que la majorité de l’argent soit remboursée au comité.

Parce que les fonds remboursés de la loterie ne suffisaient pas à financer la construction du monument, le comité prit la décision d’organiser une « souscription publique », c’est-à-dire une sorte de levée de fonds pour la campagne. De nombreux particuliers, mais aussi des entreprises, des propriétaires de mines, des communes et l’État luxembourgeois y participèrent. Cependant, tout le monde ne partageait pas le même enthousiasme pour cette campagne. Le conseil municipal de Dudelange, par exemple, rejeta la demande de donation. Néanmoins, le projet fut un succès. En avril 1954, plus de 1 000 000 de francs se trouvaient sur les comptes du comité.

Les architectes Leon Loschetter et Pierre Reuter étaient mandatés pour la reconceptualisation du monument. Bien que leur projet présentait de nombreuses différences par rapport aux plans précédents, il se composait également pour l’essentiel de quatre éléments : une tour en deux parties mesurant environ quarante-deux mètres ; une tombe symbolique d’un mineur, cette fois-ci sans chapelle ; une cour d’honneur contenant une série de tablettes en pierre gravées des noms des accidentés ; et un escalier ouvert menant à la cour d’honneur, entouré de quelques reliefs en pierre.

Les architectes Leon Loschetter et Pierre Reuter étaient mandatés pour la reconceptualisation du monument. Bien que leur projet présentait de nombreuses différences par rapport aux plans précédents, il se composait également pour l’essentiel de quatre éléments : une tour en deux parties mesurant environ quarante-deux mètres ; une tombe symbolique d’un mineur, cette fois-ci sans chapelle ; une cour d’honneur contenant une série de tablettes en pierre gravées des noms des accidentés ; et un escalier ouvert menant à la cour d’honneur, entouré de quelques reliefs en pierre.

From the laying of the foundation stone to the inauguration ceremony

Lors de la célébration du bicentenaire du lieu de pèlerinage et de la cérémonie de couronnement de la « Léiffrächen » sous le titre « Notre-Dame des Mineurs », le 26 juillet 1953, la première pierre du mémorial a été posée. Cette pierre, qui est toujours visible sur le monument, est en pierre de taille blanche et provient de la carrière Heid à Rumelange. Elle contient un certificat documentant le commencement de la construction du monument et est ornée d’un chronogramme dont les lettres majuscules accentuées donnent l’année 1953. La pierre a été bénie par l’évêque-coadjuteur Léon Lommel.

Environ quatre ans après la pose de la pierre de fondation, les travaux de construction du monument furent achevés. Le 8 septembre 1957, la cérémonie d’inauguration du monument a eu lieu. Des milliers de personnes ont assisté à l’évènement. Parmi ces personnes se trouvaient aussi les membres du « Comité pour la construction d’un mémorial aux mineurs » autour de Jos Dupong, le bourgmestre de Kayl, Jos Mille, et Léon Lommel, qui, entre-temps, avait été nommé évêque de Luxembourg.

Un tour du monument

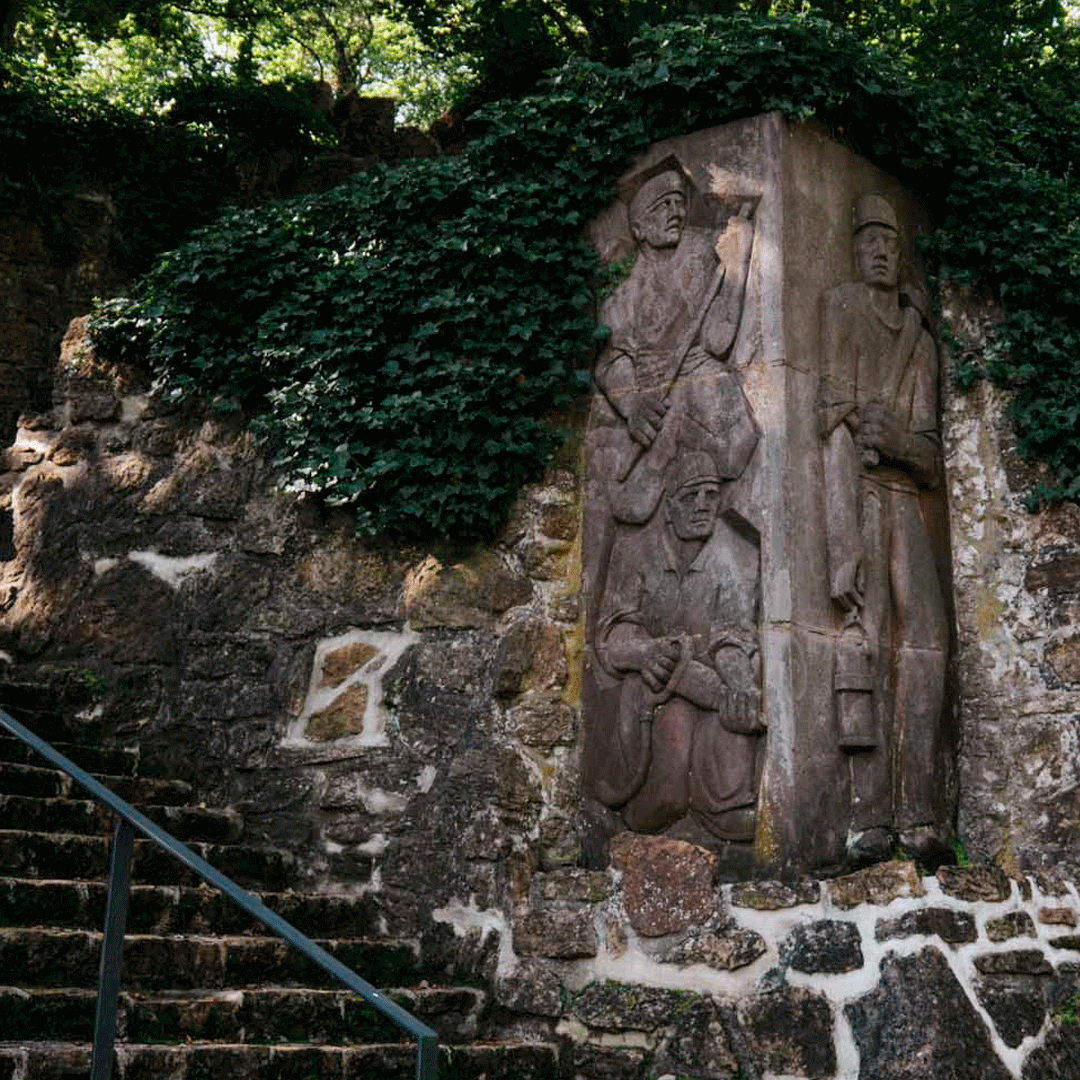

Jusqu’à aujourd’hui, le mémorial achevé ne diffère que légèrement du plan originel des architectes. Un escalier mène à la cour d’honneur et à la tour, au pied duquel se trouvent quatre reliefs en grès, mesurant environ trois mètres de haut et un mètre de large. Ils ont été réalisés par l’artiste et sculpteur de Kayl Georges Klein et représentent des mineurs au travail.

La section est du mémorial comprend une plateforme d’observation et la partie supérieure de la tour. Cette dernière consiste de quatre poutres de Grey de Differdange s’affinant vers le haut, d’un clocher et d’une flèche surmontée d’une croix de deux mètres de haut. L’entreprise « Paul-Würth Werke » était responsable de l’assemblage de la tour. Dans le clocher pend une cloche de bronze pesant environ trois cents kilogrammes, fabriquée à Aarau dans le canton suisse de l’Argovie. Il s’agit d’un don d’Émilie Lecuit, l’épouse de l’industriel luxembourgeois Léon Berens, qui était également propriétaire d’une mine à Rumelange. Lors de la cérémonie d’inauguration, la cloche a été bénie par l’évêque Lommel, et Berens a été nommé le parrain. La femme de Berens étant décédée le 10 octobre 1956, Mme Maria Bertacco, veuve du dernier mineur de Kayl décédé dans un accident minier, était nommée marraine de la cloche à sa place. La cloche porte une dédicace à la mémoire d’Émilie Lecuit, ainsi qu’un autre chronogramme et des motifs de Sainte-Barbe et de la « Léiffrächen ».

Un autre détail intéressant de la cloche est qu’elle ne peut pas être sonnée. À l’origine, il était prévu de la faire sonner lors de fêtes importantes, comme la Sainte-Barbe, pour rassembler la population sur la montagne à l’occasion des messes. Cependant, en raison d’une modification mineure dans la conception de la tour, on craignait que celle-ci ne puisse plus résister aux vibrations produites par une cloche en train de sonner. Jusqu’à aujourd’hui, la cloche reste donc suspendue dans la tour sans battant.

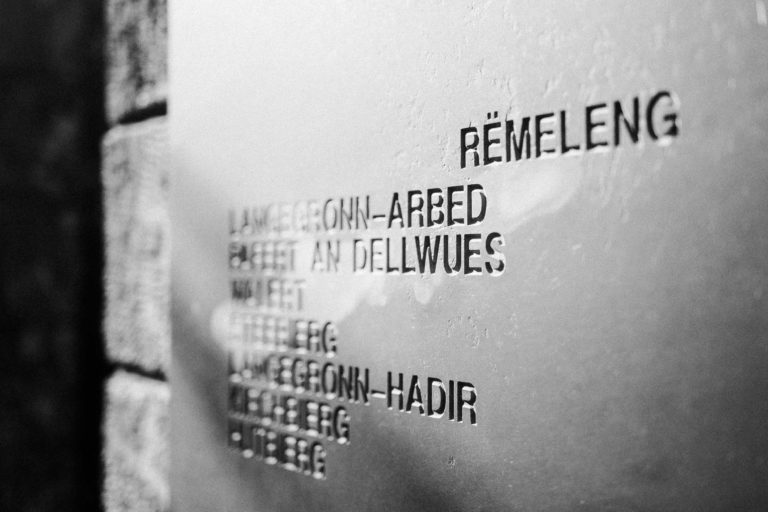

Le cœur du monument est constitué par la cour d’honneur, où une série de tablettes en pierre sont disposées en demi-cercle. Lors de l’ouverture du site, on comptait vingt-quatre tablettes à cet endroit. Deux autres ont été ajoutées au fil des ans. Toutes ont été réalisées en ardoise. Dans le sens horaire de lecture, la première tablette représente un mineur en train de charger un chariot de mine avec des pierres. La seconde fournit des informations sur les chiffres de production et sur le nombre total de mineurs employés dans le Grand-Duché pour certaines années entre 1870 et 1978.

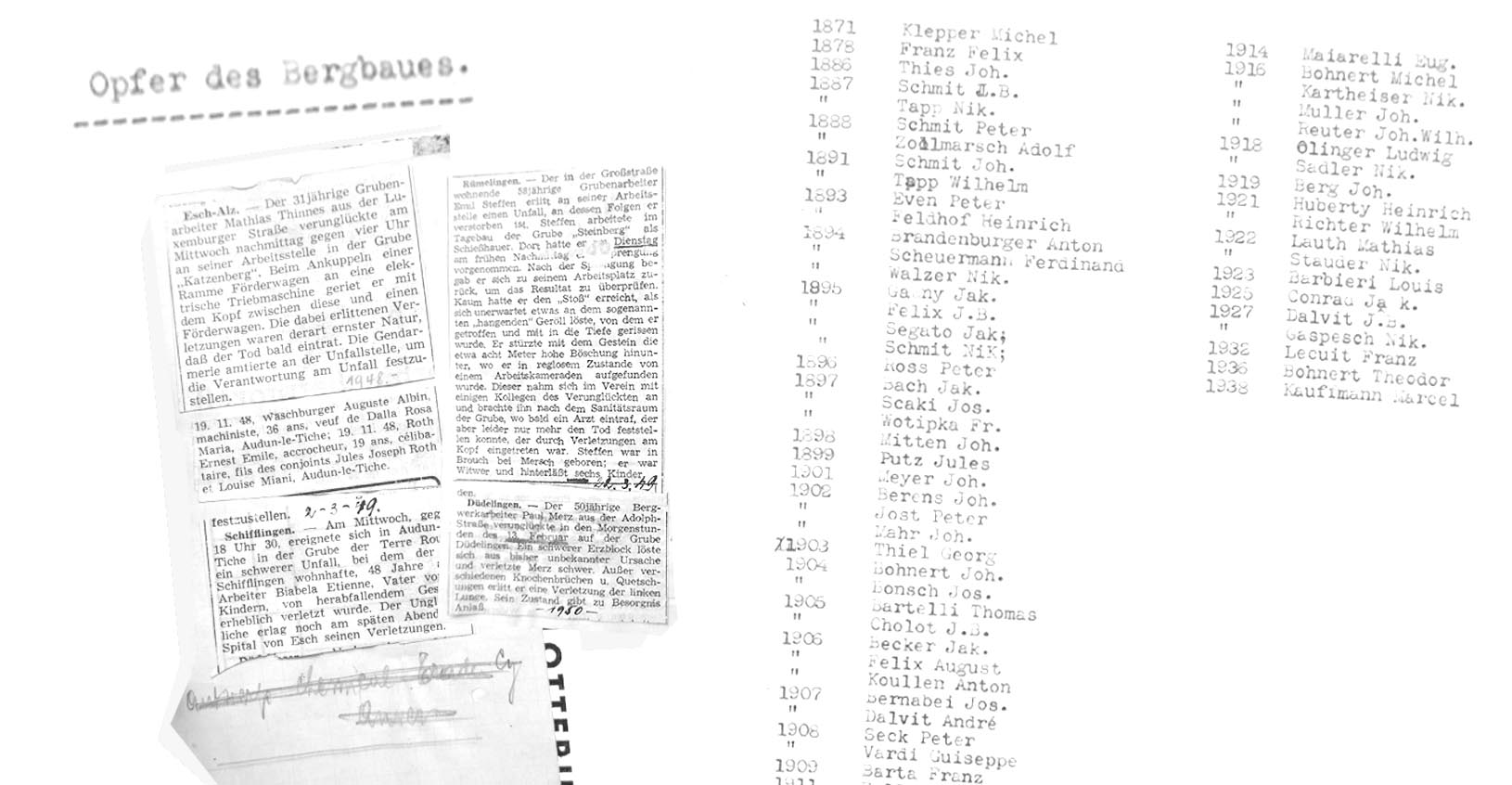

Les tablettes trois à dix commémorent les mineurs morts dans des accidents du travail dans le Grand-Duché. Dans la mesure du possible, les informations suivantes ont été recueillies pour chaque ouvrier : le nom de famille, l’initiale du prénom, l’année de l’accident, l’âge au moment du décès, le lieu de résidence et le canton correspondant. La réalisation des inscriptions a été confiée à l’entreprise « Marberie Jacquemart » de Luxembourg.

Les deux dernières de ces plaques se distinguent toutefois des autres. Elles ont été ajoutées ultérieurement au monument et contiennent des ajouts à l’énumération initiale. À une exception près, tous les mineurs figurant sur la première de ces deux plaques sont décédés entre 1957 et 1976.¹ Leur décès est donc survenu après la commande des vingt-quatre tablettes originelles. La seconde plaque a été ajoutée en 2001 et présente une autre particularité. Elle liste des mineurs qui ont été impliqués dans des accidents avant 1976, c’est-à-dire avant l’attribution de la commande pour la plaque précédente. Les personnes figurant sur cette tablette sont donc exclusivement des mineurs dont le décès accidentel n’avait pas été recensé à l’époque.

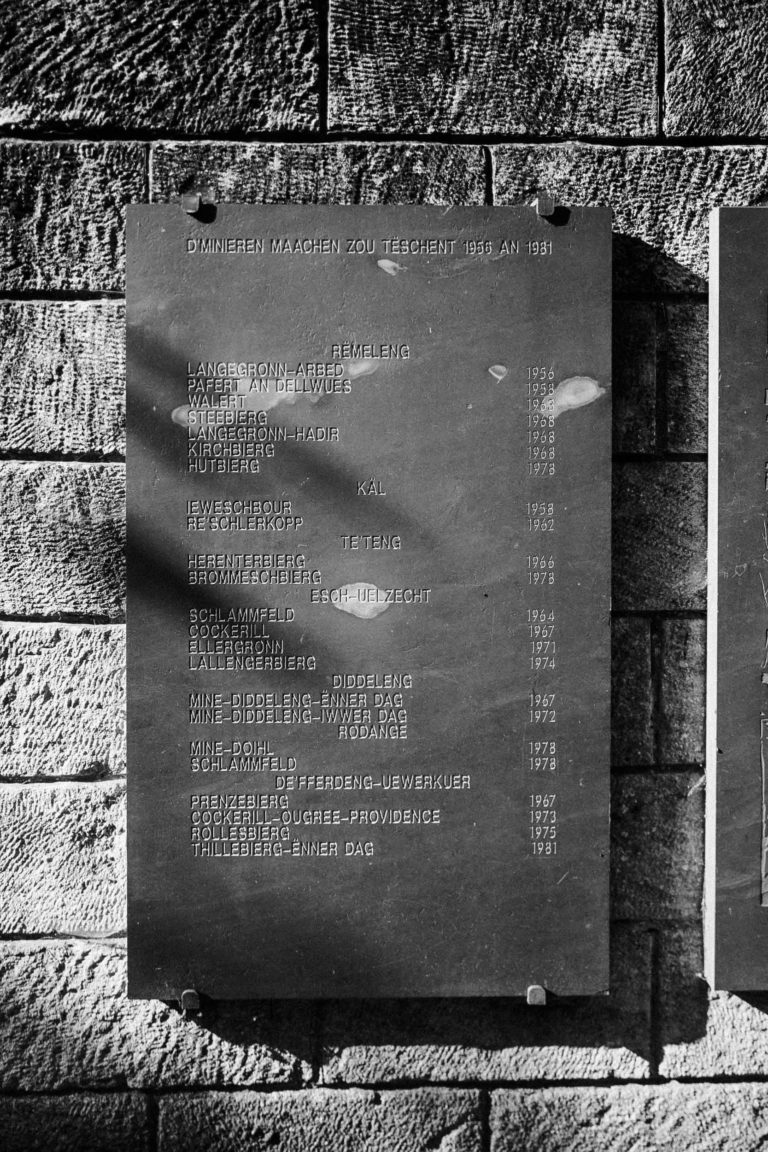

La liste des mineurs décédés est suivie d’une plaque indiquant les dates de clôture de certaines mines. Comme la pierre commémorative suivante, elle fait partie des vingt-quatre tablettes originellement commissionnées en 1957. Afin de garantir que toutes les tablettes portant les noms de mineurs soient alignées de manière continue, ces deux pierres ont été déplacées ultérieurement. La dernière plaque représente un chariot de mine abandonné à l’entrée d’une mine. Si on la considère en relation avec la toute première plaque de la série, on remarque surtout l’absence de l’ouvrier inconnu qui était auparavant en train de charger son wagon. Son absence devient ainsi un symbole puissant de la perte et de l’invisibilité des destins individuels dans l’histoire.

La liste des mineurs décédés est suivie d’une plaque indiquant les dates de clôture de certaines mines. Comme la pierre commémorative suivante, elle fait partie des vingt-quatre tablettes originellement commissionnées en 1957. Afin de garantir que toutes les tablettes portant les noms de mineurs soient alignées de manière continue, ces deux pierres ont été déplacées ultérieurement. La dernière plaque représente un chariot de mine abandonné à l’entrée d’une mine. Si on la considère en relation avec la toute première plaque de la série, on remarque surtout l’absence de l’ouvrier inconnu qui était auparavant en train de charger son wagon. Son absence devient ainsi un symbole puissant de la perte et de l’invisibilité des destins individuels dans l’histoire.

¹ L’exception mentionnée ici est J. Bourkel, décédé en 1952, quelques années avant la commande de la gravure des plaques de pierre.

Le memorial devient un monument national

Après la cérémonie d’inauguration, le dernier acte du comité était la remise officielle du mémorial à la municipalité. Une vingtaine d’années plus tard, en 1978, le maire de Kayl, Jules Kauffmann, s’engageait à ce que le monument obtienne le statut de monument national. Le 14 mars 1978, le Ministre des Affaires culturelles, Robert Krieps, déclarait que le monument pouvait désormais être désigné « Monument national des mineurs ». La fonderie de l’« Usine Massard » de Kayl réalisait alors une plaque de bronze portant la nouvelle dénomination.

En plus du nouveau nom, le Ministère de la culture accordait une subvention de 100 000 francs à la municipalité pour des travaux d’entretien du monument. Ces fonds ont été consacrés à des travaux de restauration de la tour, à l’aménagement des terrasses, à la refixation des plaques de pierre sur des piliers de soutien, et à la réparation de certaines gravures. En 2021, la municipalité a effectué à nouveau d’importants travaux de restauration sur le monument.

Mininghistory est fièrement propulsé par WordPress