Statistiken zum nationalen Bergarbeiterdenkmal

Einleitung

Die auf den Steintafeln des nationalen Bergarbeiterdenkmals enthaltenen Daten eignen sich aufgrund ihrer standardisierten Schreibweise hervorragend für die Berechnung einiger simpler Statistiken. Jeder Eintrag eines verstorbenen Bergmannes besteht grundsätzlich aus sechs Angaben: dem vollständigen Nachnamen, dem Anfangsbuchstaben des Vornamens, dem Todesjahr, dem Alter zum Zeitpunkt des Todes, dem Wohnsitz, und dem zum Wohnsitz passenden Kanton. Bei fast allen Bergarbeitern liegen diese Informationen vollständig vor. Eine Altersangabe fehlt beispielsweise nur bei fünf Einträgen. Details zum Wohnsitz fehlen bei sieben der zum Zeitpunkt ihres Unfalles in Luxemburg lebenden Bergmännern.¹ Eine Angabe des Todesjahres fehlt nur bei einer einzigen Person. Für die hier angeführten Berechnungen ist das Fehlen einer so geringen Menge an Daten unerheblich.

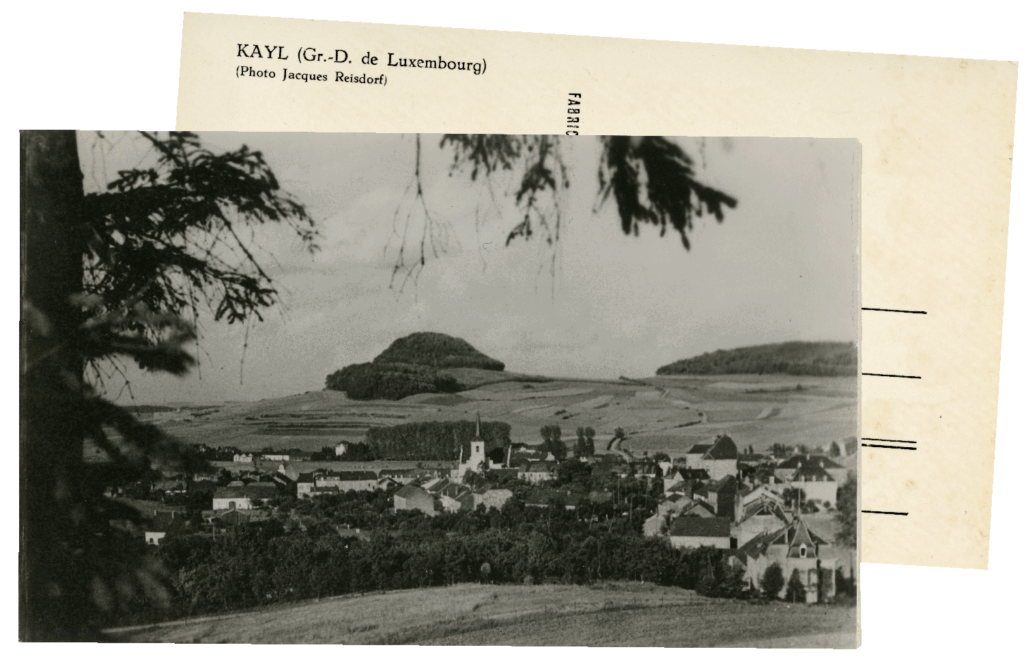

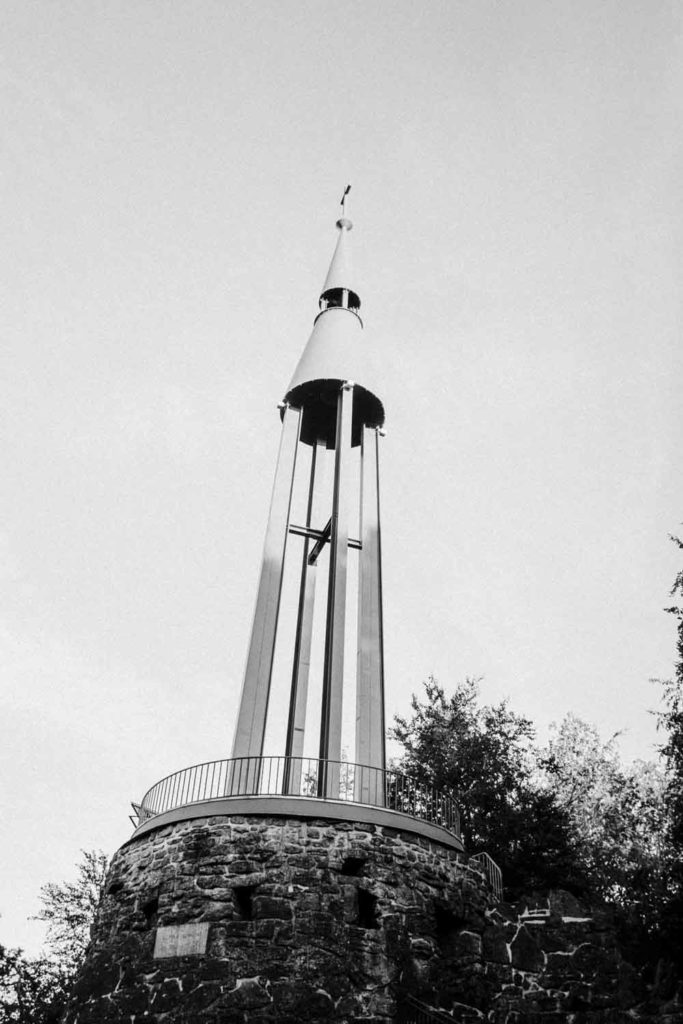

Bei seiner Eröffnung im Jahre 1957 umfasste das Denkmal zu Ehren der Bergarbeiter 18 Steintafeln mit Daten zu insgesamt 1.467 Arbeitern. Eine weitere Steintafel wurde dem Monument nach 1976 hinzugefügt. Sie erweiterte das Mahnmal um weitere 20 Namen. 2001 reihte man eine letzte Steintafel mit 21 Einträgen an das Denkmal an. Auch hierbei handelte es sich um verunglückte Bergarbeiter deren Schicksale erst später bekannt wurden. Alles in allem zählt das Monument heute somit 20 Steintafeln mit 1.508 Einträgen.

¹ Die Ermittlung des Wohnsitzes scheint deutlich schwieriger bei in Belgien und Deutschland lebenden Arbeitern gewesen zu sein.

Alter

Die Altersspanne der auf dem Denkmal verzeichneten Arbeiter reicht von 13 bis 78 Jahren. Insgesamt lassen sich auf dem Monument 13 Personen auffinden, die zum Zeitpunkt ihres Todes das sechzehnte Lebensjahr noch nicht erreicht hatten. Dies ist vor allem deshalb auffällig, weil seit dem 6. Dezember 1876 in Luxemburg ein Gesetz gab das Jugendlichen unter 16 Jahren die Arbeit unter Tage in Bergwerken, Gruben, und Steinbrüchen untersagte.²

Zwar verbot der Gesetzgeber die Beschäftigung von Jugendlichen in Minen nicht grundsätzlich, aber er schränkte deren Betätigungsfelder doch stark ein. Die Unfälle aller auf dem Denkmal gelisteten Minderjährigen unter 16 Jahren ereigneten sich nach 1882, also mehr als sechs Jahre nach Erlassung des Gesetzes. Der letzte unter ihnen, der 15-Jährige J. Bourkel, kam 1952 ums Leben (Steintafel XIX, Position 1). Die älteste verzeichnete Person, der 78-Jährige J. Muller, verunglückte 1916, also inmitten des Ersten Weltkrieges (Steintafel VIII, Position 66). Sehr wahrscheinlich wäre Muller ohne den Krieg nicht gezwungen gewesen in einem so hohen Alter noch in einem Bergwerk tätig zu sein.

Statistisch handelt es sich bei diesen extrem jungen und sehr alten Verunglückten jedoch um Ausnahmen. Über 95 Prozent der auf dem Mahnmal verzeichneten Bergarbeiter waren zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen 16 und 60 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 35,95 Jahre.³ Dieser Wert ist jedoch leicht irreführend. Ein Blick auf die Altersverteilung der Verunglückten zeigt, dass die Unfallrate keine Normalverteilung um das sechsunddreißigste Lebensjahr herum bildet.

Die Wahrscheinlichkeit, einen tödlichen Unfall zu erleiden war bei Bergarbeitern zwischen dem achtzehnten und sechsunddreißigsten Lebensjahr höher. Ab dem vierzigsten Lebensjahr nahm das Risiko kontinuierlich ab. Dies ist vermutlich zumindest in Teilen auf die Arbeitsaufteilung in den Minen zurückzuführen. Jüngere Männer waren für gewöhnlich kräftiger und verrichteten körperlich schwerere und gefährlichere Arbeiten. Zudem waren sie auch unerfahrener im Umgang mit potenziellen und realen Gefahren. Ältere Arbeiter verfügten über mehr Erfahrung und nahmen verantwortungsvollere, aber körperlich weniger belastende und weniger risikoreiche Aufgaben wahr.

² Das gleiche Gesetz verbot Frauen und Mädchen solche Arbeiten grundsätzlich.

³ Mittelwert: 35,00 Jahre.

Wohnort 1 - Länder und Kantone

Die auf den Steintafeln enthaltenen Daten liefern leider keinerlei Auskunft über den Geburtsort, das Herkunftsland, oder die Nationalität der Bergarbeiter.⁴ Einzig Angaben über den Wohnsitz zum Zeitpunkt des Todes sind auf den Tafeln auffindbar. Auf Landesebene kommen hier nur das Großherzogtum und seine drei Nachbarländer—Deutschland, Belgien und Frankreich—als Angaben in Frage. Die eindeutige Mehrzahl der Verstorbenen lebten zum Zeitpunkt ihres Todes in Luxemburg (Tabelle 1). Nur 108 der 1.508 Personen wohnten im Ausland. Unter den Nachbarstaaten ist Frankreich mit 59 Einträgen am häufigsten vertreten. In Deutschland hingegen wohnten nur 15 der Verstorbenen. Ursache hierfür ist, dass der Bergbau in Luxemburg in der Minette Region im Südwesten des Landes konzentriert war, also in unmittelbarer Nähe der französischen und belgischen Grenzen.

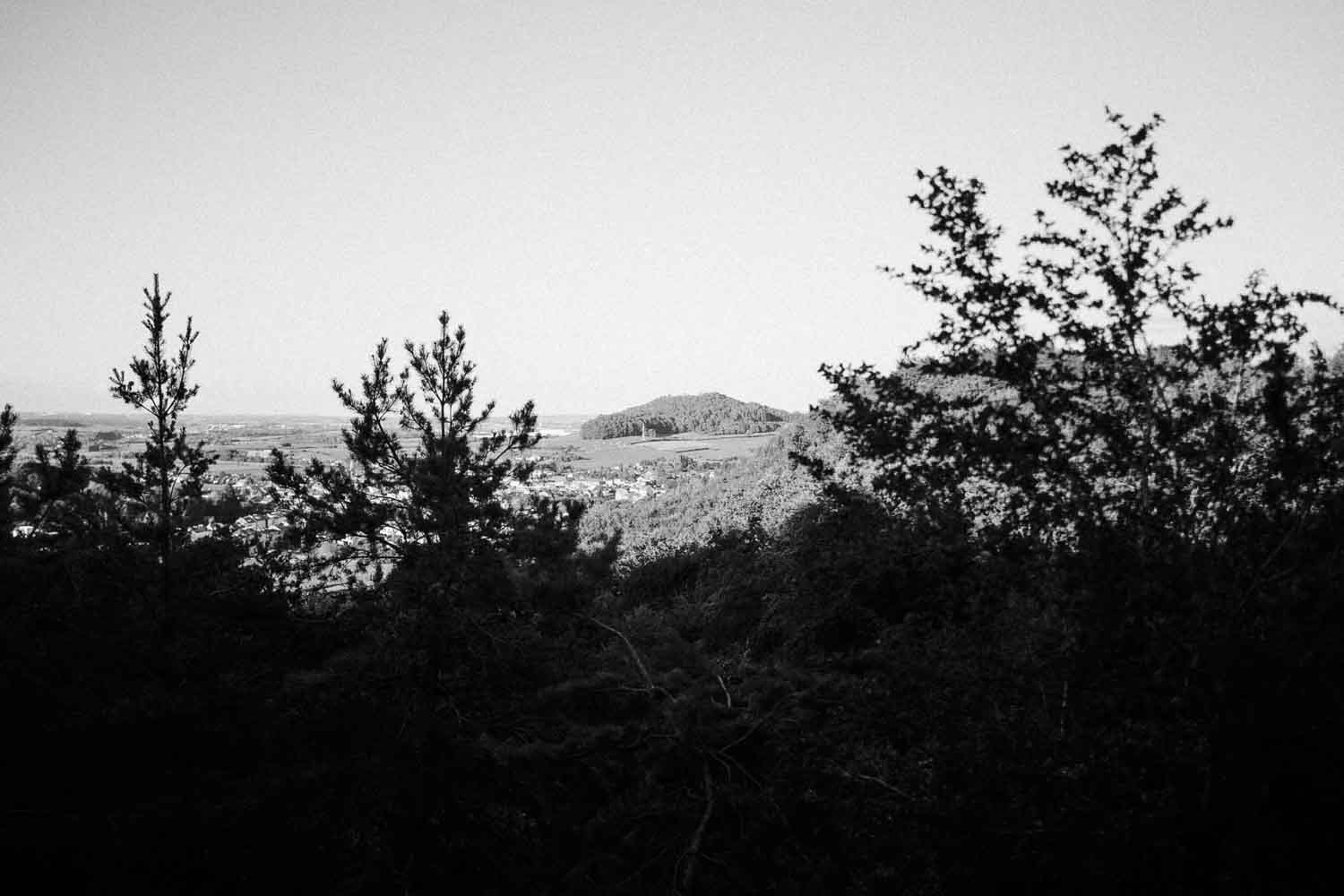

Wenig überraschend ist auch, dass die meisten der in Luxemburg lebenden Verunglückten zum Zeitpunkt ihres Todes im Kanton Esch an der Alzette angesiedelt waren. 1.244 der 1.508 gelisteten Arbeiter, also etwa 82,49 Prozent, lebten zum Zeitpunkt ihres Unfalles im südlichsten Kanton des Landes in dem sich auch der überwiegende Teil der Bergwerke befand (Graphik 2). In Capellen, dem Kanton das die zweithöchste Anzahl an verzeichneten Bergleuten zählt, lebten bereits nur noch 41 der Verunglückten. Ein Blick in das “Register der Bergbauopfer erstellt von Emile Gelhausen” der Gemeinde Kayl deutet darauf hin, dass eine nicht unerhebliche Zahl der Verstorbenen ursprünglich aus dem Ösling stammte. Leider eignen sich die Daten des Registers zumindest in ihrer ursprünglichen Form nur sehr bedingt für die Anfertigung von Statistiken.

Falsch wäre es auch anzunehmen, dass alle der auf dem Denkmal gelisteten Bergarbeiter in der Minette Region tätig waren. In Stolzemburg, im Kanton Vianden, existierte beispielsweise über längere Zeit eine Kupfermine. In Obermartelingen, gelegen im Kanton Redingen, gab es eine Schiefermine. Es ist stark davon auszugehen, dass einige – wenn nicht sogar alle – der für Redingen und Vianden gelisteten Verstorbenen in diesen Minen tätig waren. Ähnliches gilt natürlich auch für die Verstorbenen aus anderen Kantonen.

⁴ Das “Register der Bergbauopfer erstellt von Emile Gelhausen” gibt Auskunft über den Geburtsort einiger der gelisteten Verstorbenen. Alain Zimmermann zeigt in mehreren Statistiken, dass ein erheblicher Teil der in luxemburgischen Bergwerken tätigen Arbeitern aus Italien stammte. 1913 bildeten Italiener beispielsweise mit 35,7% nach Luxemburgern (mit 41,6%) die zweitgrößte Nationalität unter den in den Minettegruben beschäftigten Arbeitern. Siehe: Alain Zimmermann, Bergbau im Luxemburger Minette-Revier: Es war einmal… (Luxemburg: Photothèque, 2001), 222, 226.

Wohnort 2 - Gemeinden und Ortschaften

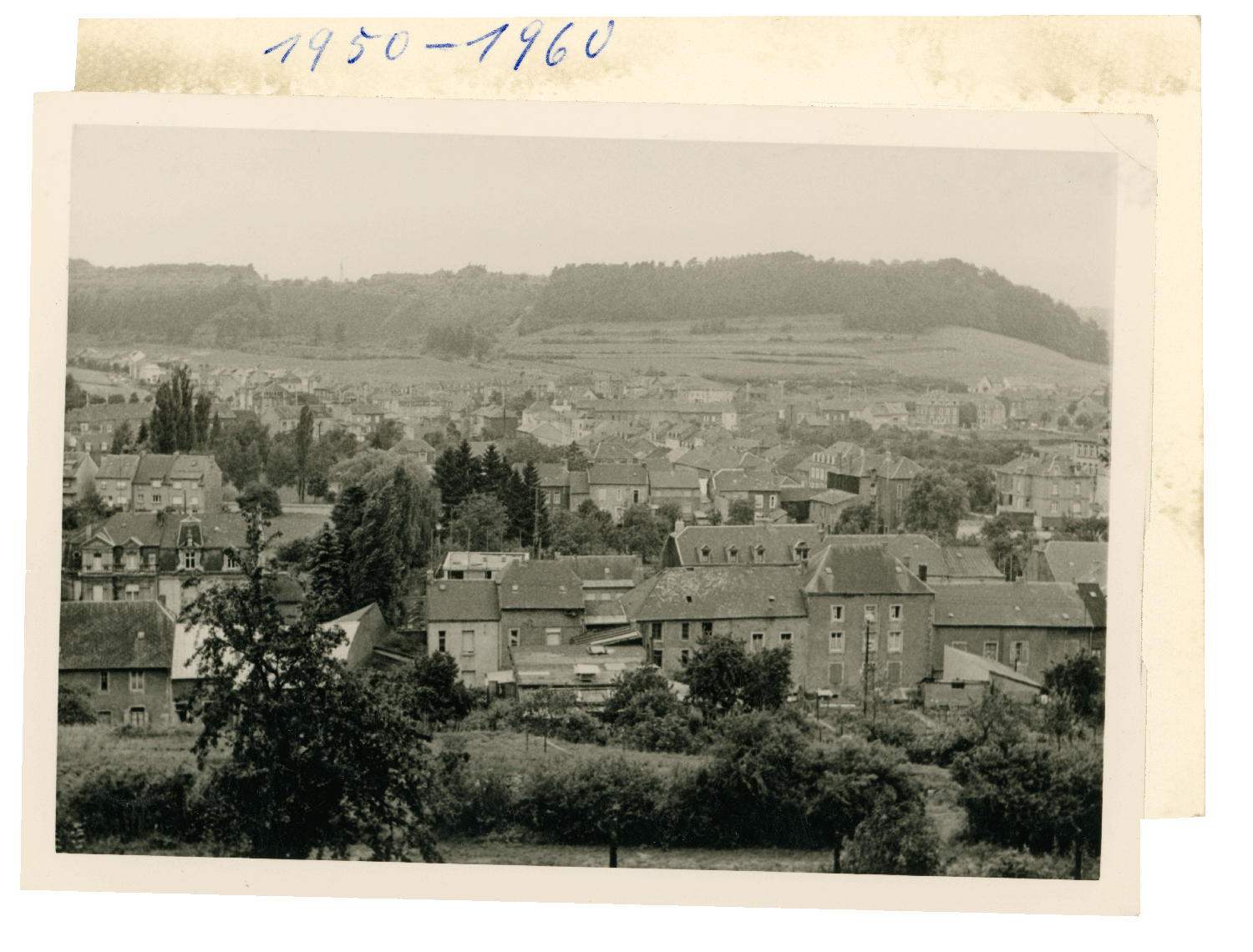

Eine statistische Auswertung der Verteilung der Verunglückten auf die einzelnen Gemeinden und Ortschaften Luxemburgs macht an und für sich nur für den Kanton Esch an der Alzette Sinn. Fast 300 der im Kanton ansässigen Arbeiter lebten zum Zeitpunkt ihres Todes in Esch an der Alzette selbst (Graphik 3). Einzig Rümelingen kommt mit 288 verzeichneten Einträgen annähernd an diese Zahl heran. Dass fast die Hälfte der im Kanton ansässigen Bergarbeiter zum Zeitpunkt ihres Todes in Esch oder Rümelingen wohnten, ist wenig überraschend. Es handelt sich bei ihnen um die beiden Gemeinden im Süden des Landes die von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts das größte Bevölkerungswachstum zu verzeichnen hatten. Neue Bergleute siedelten in der Nähe ihrer Arbeitsstellen an und dort wo sich bereits größere Gemeinschaften anderer Bergleute gebildet hatten. Bettemburg beispielsweise, das bis in die 1880er Jahre mehr Anwohner als Rümelingen zählte, galt gemeinhin eher als Eisenbahnergemeinde. Im Gegenzug dazu ziert Rümelingens Wappen bis heute ein Bergmann mit Spitzhacke und Lampe.

Allgemein ist es angebracht bei der Interpretation auf Ortschaften basierender Datenerhebungen des Monumentes mehr Vorsicht walten lassen als beispielsweise bei Kanton Statistiken. Grund hierfür ist zunächst, dass sich die politische Landkarte Luxemburgs seit der Fertigstellung des Monumentes 1957 verändert hat. Gemeindefusionen haben zum Zusammenschluss einiger vorher unabhängiger Ortschaften geführt. Darüber hinaus scheinen aber auch die ursprünglichen Methoden der Datenverarbeitung teilweise etwas unklar. Tote aus Hellingen, einem Ortsteil der Gemeinde Frisingen, wurden beispielsweise getrennt eingetragen (Tabelle 2). Verstorbene aus Lallingen, einem Ortsteil der Gemeinde Esch an der Alzette, scheinen im Gegenzug dazu aber einfach zu jenen aus Esch hinzugezählt worden zu sein.

Tödliche Unfälle pro Jahr

Geht man die Bergarbeiter auf dem Monument der Reihe nach durch, trifft man zuerst auf F. Niedercorn aus Linger (Steintafel I, Position 1). Unter allen erfassten Bergarbeitern liegt sein Tod am weitesten in der Vergangenheit zurück. Er verunglückte 1864, also rund fünf Jahre vor der Gründung des luxemburgischen Grubenaufsichtsamtes. Den rezentesten verzeichneten Arbeitsunfall mit Todesfolge erlitt der in Belgien lebende M. Muzzin (Steintafel XIX, Position 20). Muzzin erlag seinen Verletzungen 1976, über 111 Jahre nach Niedercorn, und fast 20 Jahre nach eigentlicher Fertigstellung des Denkmals.

Bei insgesamt 1.508 Einträgen ergibt sich für den Untersuchungszeitraum ein Schnitt von 13,33 tödlichen Arbeitsunfällen pro Jahr. Die Unfälle verteilen sich jedoch nicht gleichmäßig über diesen Zeitraum (Grafik 4).

In der Tat sind die jährlichen Unfallquoten in der etwa 55-jährigen Zeitspanne von Mitte der 1880er bis Ende der 1930er am höchsten. Zwischen 1883 und 1939 dokumentierte man in nur zwei Kalenderjahren weniger als 10 Unfälle mit Todesfolge (1932 und 1935). Die meisten Unfälle innerhalb eines Jahres ereigneten sich 1916. Insgesamt verzeichnet das Denkmal 44 Arbeiter welche in diesem Jahr tödlich verunglückten.

Die jährlichen Unfallziffern hängen von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Zunächst wäre da die Gesamtzahl der Beschäftigten. Je mehr Bergarbeiter im Einsatz waren, desto mehr konnten potentiell Opfer eines Unfalles werden. Während 1870 etwa 2.300 Bergleute in luxemburgischen Gruben arbeiteten, stieg diese Zahl über die nächsten 15 Jahre auf fast 4.000 an. Den Höchststand erreichte das Großherzogtum 1906 mit insgesamt 6.900 Bergarbeitern. Ab diesem Jahr sank die Gesamtzahl der Beschäftigten in Bergwerken kontinuierlich, bis 1981 die letzte Mine geschlossen wurde.

Dass die Unfallrate jedoch nicht ausschließlich von der Gesamtzahl der Beschäftigten abhing, verdeutlichen unregelmäßige und teils abrupte Schwankungen in der Datenanalyse. Es ist anzunehmen, dass staatliche Maßnahmen wie etwa die Gründung einer Grubeninspektion 1869 oder die Einführung von Sicherheitsdelegierten in den Minen wesentlich zur Senkung der Unfallraten beitrugen. Langfristig führten diese Maßnahmen zu einem anderen Sicherheitsverständnis unter den Arbeitern sowie zu einer veränderten Auffassung des Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern.

Auch die Art und Weise der Datenerfassung beeinflußt solche Statistiken erheblich. 2024 dokumentieren mehrere Institutionen, wie das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt (ITM), die Unfallversicherung (AAA) und das Nationale Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (STATEC), Arbeitsunfälle genauestens. Dies war aber nicht immer der Fall. Als Jos Dupong 1938 damit begann, Daten für den Bau eines Denkmals zu sammeln, stand er vor einer schwierigen Herausforderung. Ähnlich wie heutige Historiker, musste Dupong feststellen, dass die Datenlage zunehmend ungenauer wurde, je weiter er in die Vergangenheit zurückreichte. Dem Pfarrer gelang es dennoch vereinzelt Informationen über Unfälle zusammenzutragen, die zu diesem Zeitpunkt bereits über ein halbes Jahrhundert zurücklagen.

Wahrscheinlich ist, dass die Werte in diesen Fällen vor allem die ökonomische Lage des Großherzogtums widerspiegeln. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges musste Luxemburg sich wirtschaftlich neu orientieren. Nachdem man dem deutschen Zollverein gekündigt hatte dauerte es bis Juli 1921 bis man eine neue Wirtschaftsunion Belgien zu bildete. Diese wirtschaftliche Ungewissheit hatte auch Folgen für den Bergbausektor. Es dauerte bis Mitte der 1920er Jahre bis sich der Wirtschaftszweig von den Wirren des Krieges erholt hatte. Im Vergleich dazu, kam während des Zweiten Weltkrieges zu einer noch größeren Zerstörung der Infrastrukturen des Landes. Betrug die Gesamtproduktionszahl des Luxemburger Bergbaus für das Jahr 1937 noch 7.763.200 Tonnen, so waren es 1945 nur noch 1.405.877 Tonnen. Wie bereits infolge des Ersten Weltkrieges dauerte es mehrere Jahre bis die Branche sich von den Auswirkungen des Krieges erholt hatte. Gleichzeitig schritt auch die Mechanisierung des Bergbaus fort, die es immer weniger Arbeitern erlaubte immer mehr Gestein abzubauen. Die größte jährliche Produktion erreichte der Luxemburger Bergbau 1957 mit 7.843.172 Tonnen. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten in dem Sektor gerade einmal noch 2.422 Bergleute. Zwanzig Jahre zuvor waren es noch 4.593.

Schluss

Während die systematische Auflistung der auf den Steintafeln enthaltenen Daten mehrere Vorteile für statistische Analysen bietet, bringt sie auch einige Probleme mit sich. Am schwersten wiegt wohl der Umstand, dass Daten nach deren Eintragung nicht mehr verändert werden konnten. Forscher wissen heute dass mehrere der auf den Tafeln enthaltenen Angaben fehlerhaft sind. Bei den beiden später hinzugefügten Tafeln handelte es sich bereits um Bestrebungen die primäre Auflistung verunglückter Bergarbeiter um weitere Datensätze zu ergänzen. Hinzu kommt, dass auf den Tafeln nur sehr einfache Informationen festgehalten wurden—eben jene Angaben die man bei fast allen Verunglückten zusammentragen hatte. Von Interesse wären beispielsweise auch statistische Erhebungen über den Herkunftsort, die Nationalität oder die Todesursache der Bergleute. Dokumente wie das “Register der Bergbauopfer erstellt von Emile Gelhausen“ öffnen hier Perspektiven für weiterführende Forschung. Inwiefern weitere Ergänzungen und Korrekturen auch von statistischer Relevanz sind, wird sich in Zukunft zeigen.

Mininghistory wird mit Stolz präsentiert von WordPress