Die Geschichte der Planung, der Finanzierung und der Errichtung des Nationalen Bergarbeiterdenkmals

Ein Priester und seine Idee

Die Idee, ein Denkmal zu Ehren in Luxemburg verunglückter Bergleute zu errichten, geht ursprünglich auf Joseph Dupong zurück. Dupong war von 1932 bis September 1957 Pfarrer der Gemeinde Kayl und betätigte sich neben seiner kirchlichen Arbeit auch als Chronist und Lokalhistoriker. 1938 überzeugte er die politischen Vertreter der Gemeinde sowie die Bergarbeiterverbände des Kayldalls davon einen Ausschuss zur Errichtung eines Denkmals zu Ehren der Opfer des Bergbaus zu gründen. Diese Initiative ist unter anderem deshalb bemerkenswert, weil Luxemburg zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenig Denkmäler besaß. In einem Beitrag seines Abreißkalenders von 1940 nennt der Journalist und Schriftsteller Batty Weber gerade einmal sieben Personen, denen im Großherzogtum ein Denkmal gewidmet wurde: Wilhelm II (1792-1849), der von 1840 bis 1849 sowohl König der Niederlande als auch Großherzog von Luxemburg war; Prinzessin Amalia (1830-1872), die zweite Gemahlin von Prinz Heinrich der Niederlande; der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832); der Kraftmensch Jean “Herkul” Grün (1868-1912); sowie die luxemburgischen Schriftsteller Michel Rodange (1827-1876); Michel Lentz (1833-1893); und Edmond de la Fontaine (1823-1891), der bis heute besser unter dem Namen “Dicks” bekannt ist.

Der erste Anlauf

Das erste “Komitee zum Bau eines Bergarbeiterdenkmales” bestand aus neun Personen. Zu ihnen zählten der Bürgermeister und der Gemeindesekretär von Kayl. Aber auch mehrere Bergleute und Jos Dupong selbst waren Teil des Ausschusses.

Dem Komitee oblag zunächst die Konzipierung der Gedenkstätte. Diese sollte anfänglich aus vier Elementen bestehen. Zuerst war geplant, ein Kreuz von 15 bis 20 Metern Höhe mit einer Bergmannsstatue zu errichten, das als Wahrzeichen der Gedenkstätte dienen sollte. Dann sollte eine Kappelle gebaut werden, in welcher jährlich eine Totenfeier zu Ehren verunglückter Bergmänner abgehalten werden sollte. Die Kapelle sollte mit Fresken geschmückt werden, welche unterschiedliche Szenen aus dem Leben eines Bergmannes darstellen. Des Weiteren sollte sie das Grab eines Bergmannes beherbergen. Als drittes Element entwickelten die Ausschussmitglieder die Idee eines Ehrenhofes, in dem die Namen aller tödlich verunglückten Bergarbeiter in einer bis dahin noch nicht festgelegten Form präsentiert werden sollten. Schließlich sollte die Gedenkstätte einen Stollen als eine Art Museum umfassen, in dem die verschiedenen Gesteinsschichten der Minetteregion sowie verschiedene Arbeitswerkzeuge von Bergmännern ausgestellt werden sollten.

Dass der Vorstand entschlossen war, diese Art der Konzipierung der Gedenkstätte umzusetzen, zeigt sich auch darin, dass mehrere Unternehmen mit der Ausarbeitung von Plänen und Skizzen beauftragt wurden. Unter anderem beauftragte man auch eine Firma mit der Anfertigung eines Gipsmodells der gesamten Anlage. Leider scheinen weder das in Auftrag gegebene Gipsmodell noch die angefertigten Zeichnungen und Skizzen die Zeit überdauert zu haben. Einzig eine Reihe von Zahlungsvermerken deutet heute noch auf die verrichteten Arbeiten hin.

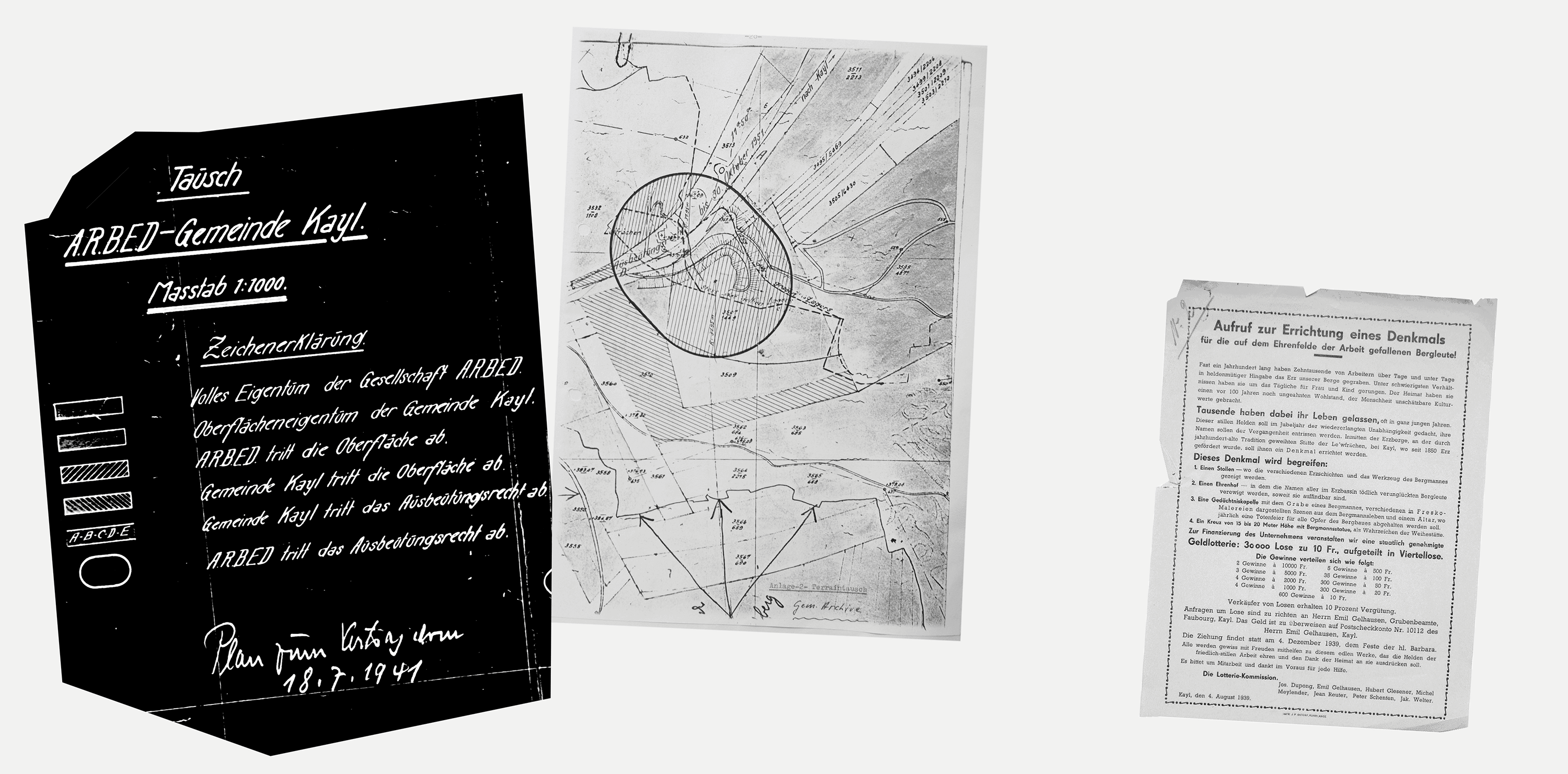

Eine weitere Aufgabe des Komitees bestand in der Bestimmung eines Standortes für die zu errichtende Gedenkstätte. Der Ausschuss einigte sich schnell, dass das Denkmal am “Sperreweg”, zwischen dem “Brommeschberg” und der “Rischlerkopp” errichtet werden sollte. Grund hierfür war unter anderem, dass der Standpunkt gleich gegenüber der Grotte der “Léiffrächen” lag, einer bekannten Pilgerstätte für Bergarbeiter und deren Familien. Aber auch der Umstand, dass sich an dieser Stelle einst die erste Mine befand, die im 19. Jahrhundert das Recht zur Erzgewinnung von der Gemeinde Kayl erhalten hatte, dürfte die Entscheidung des Komitees beeinflusst haben. Dabei war längst nicht jeder mit der Wahl des Standortes einverstanden. Batty Weber zum Beispiel hätte es bevorzugt, wenn das Komitee sich für eine Stelle im Escher Stadtpark auf dem Galgenberg entschieden hätte.

Auch praktisch führte die Wahl des Platzes am “Sperreweg” zu Problemen. 1938 gehörte das ausgewählte Gebiet nämlich der Arbed. Der Gemeinderat schritt ein und schlug dem Stahlkonzern einen Geländetausch vor. Bei diesem Handel war für die Arbed jedoch weniger die Fläche des zu tauschenden Areals von Bedeutung, und viel mehr die Menge an Erz die sich unter der Erde befand und potenziell abgebaut werden konnte. Einen solchen Tausch bezeichnete man deshalb auch als “Eisen gegen Eisen”. Die Gemeinde musste Teile verschiedener Parzellen bündeln, konnte dem Stahlkonzern schließlich aber ein Angebot unterbreiten. Am 30. April 1940 stimmte der Gemeinderat dem Tauschvertrag zu. Auch die Grubeninspektion gab ihre Zustimmung und bestätigte, dass man aus den zu tauschenden Arealen in etwa die gleiche Menge an Erz gewinnen könne.

Dass der Vorstand es mit dieser Art der Gestaltung der Gedenkstätte ernst meinte wird durch den Umstand verdeutlicht, dass man mehrere Unternehmer mit der Ausarbeitung von Plänen und Skizzen beauftragte. Unter anderem beauftragte man eine Firma mit der Anfertigung eines Gipsmodells der gesamten Anlage. Leider scheinen weder das in Auftrag gegebene Gipsmodell noch die angefertigten Zeichnungen und Skizzen die Zeit überstanden zu haben. Einzig eine Reihe von Zahlungsvermerken deutet heute noch auf die verrichteten Arbeiten hin.

Eine weitere Aufgabe des Komitees bestand in der Bestimmung eines Standortes für das zu bauende Monument. Man einigte sich schnell dass das Denkmal am “Sperreweg”, zwischen dem “Brommeschberg” und der “Rischlerlopp” errichtet werden sollte. Grund hierfür war unter anderem dass der Standpunkt gleich gegenüber der Grotte der “Léiffrächen” lag, einer bekannten Pilgerstätte für Bergarbeiter und deren Familien. Aber auch der Umstand, dass die erste Mine, die im 19. Jahrhundert das Recht zur Erzgewinnung von der Gemeinde Kayl erhalten hatte, sich einst genau an dieser Stelle befand, hatte wahrscheinlich einen Einfluss auf die Entscheidung des Komitees.Die Wahl des Standortes gab dabei durchaus Anlass zur Kritik. Batty Weber beispielsweise hätte es bevorzugt, wenn man eine Stelle im Escher Stadtpark auf dem Galgenberg für das Monument herausgesucht hätte.

Eine Lotterie zur Finanzierung des Projektes

Zur Finanzierung des Monumentes entschied sich das Komitee zunächst eine landesweite Lotterie zu organisieren. Der Ausschuss ernannte eine Lotteriekommission die sich um die nötigen Vorbereitungen kümmern sollte. 30.000 Lose wurden gedruckt und standen danach für 10 Franken das Stück zum Erwerb. Es war jedoch auch möglich Viertellose für je 2,50 Franken zu kaufen. Der Verkauf der Lose erfolgte durch freiwillige Helfer, was an einigen Stellen zu Problemen führte. So sind mehrere Fälle bekannt in denen Verkäufer versuchten ihre Provision von zehn Prozent auszubessern, indem sie den Erlös der Verkäufe kurzerhand ganz für sich selbst behielten. In Esch an der Alzette fand man einen Verkäufer der Lose mit dreißig Prozent Rabatt anbot—ganz ohne dies vorher mit dem Komitee abgeklärt zu haben. Die Kommission ging, in einigen Fällen auch mit rechtlichen Mitteln, gegen solche Betrüger vor.

Die Ziehung der Lose war ursprünglich für den 4. Dezember 1939, also den Barbaratag, angesetzt. Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten wurde jedoch beschlossen, die Auslosung auf den 1. April 1940 zu verschieben. Der Hauptgewinn bestand aus zwei Preisen von je 10.000 Franken. Am Ende des Jahres verzeichnete die Kommission einen Betrag von über 140.000 Franken auf ihrem Konto; die Lotterie war ein Erfolg gewesen.

Der Ausschuss konnte sich jedoch nur kurz über das Ergebnis der Lotterie freuen. Bereits einen Monat nach der Verlosung besetzten deutsche Truppen Luxemburg. Am 3. Februar 1941 verfügte der Stillhaltekommissar für Organisationen, Vereine und Verbände in Luxemburg über die Auflösung des Komitees und beschlagnahmte den Erlös der Lotterie. Das Projekt rund um das Denkmal am “Sperreweg” war damit vorerst beendet.

Der zweite Anlauf

Erst 1946 wurde erneut ein “Komitee zum Bau eines Bergarbeiterdenkmales” ins Leben gerufen. Neben Jos Dupong gehörte auch Emile Gelhausen wieder dem Vorstand an. Gelhausen war Grubenbeamter und spielte neben Dupong wahrscheinlich die zweitwichtigste Rolle bei der Verwirklichung des Baus der Gedenkstätte. Während des Zweiten Weltkrieges hatte er sich um die Konten und die Kasse des Komitees gekümmert. Nach Ende des Konfliktes fiel ihm die Aufgabe zu beim Kriegsschädenamt einen Antrag auf Rückerstattung der beschlagnahmten Gelder zu stellen. Am 26. Januar 1946 kam er dieser Aufgabe nach. Doch bis zur Rückerstattung eines Großteils der Gelder sollten über sechs Jahre vergehen.

Weil die rückerstatteten Lotteriegewinne nicht ausreichten, um den Bau des Denkmals zu finanzieren, entschied man sich zusätzlich eine “öffentliche Subskription”, also eine Art Spendenaktion, zu organisieren. An ihr beteiligten sich zahlreiche Privatpersonen, aber auch Unternehmen, Grubenbesitzer, Gemeinden, und der luxemburgische Staat. Aber nicht alle waren gleichermaßen von der Aktion begeistert. Der Gemeinderat von Düdelingen beispielsweise, lehnte das Gesuch um eine Spende ab. Nichtsdestotrotz, wurde das Vorhaben zum Erfolg. Im April 1954 befanden sich über 1.000.000 Franken auf den Konten des Vorstandes.

Mit der erneuten Konzipierung des Monumentes wurden die beiden Architekten Léon Loschetter und Pierre Reuter beauftragt.

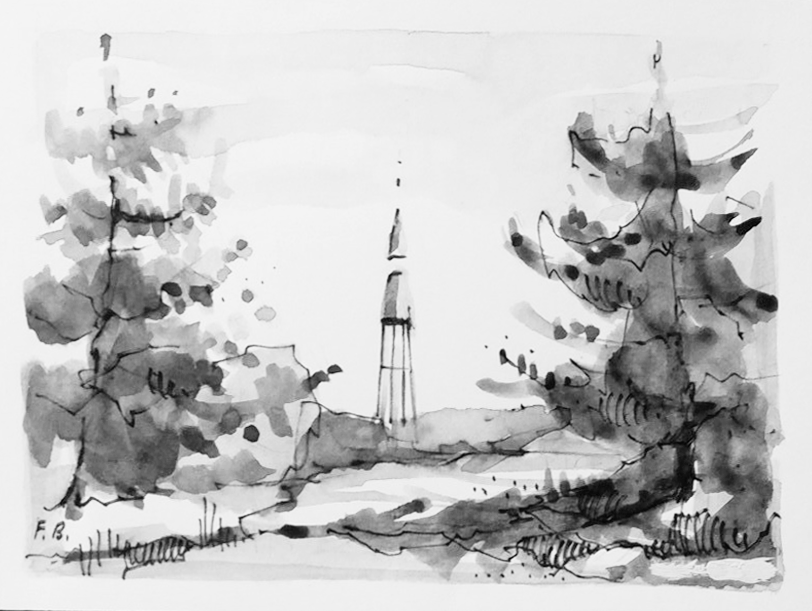

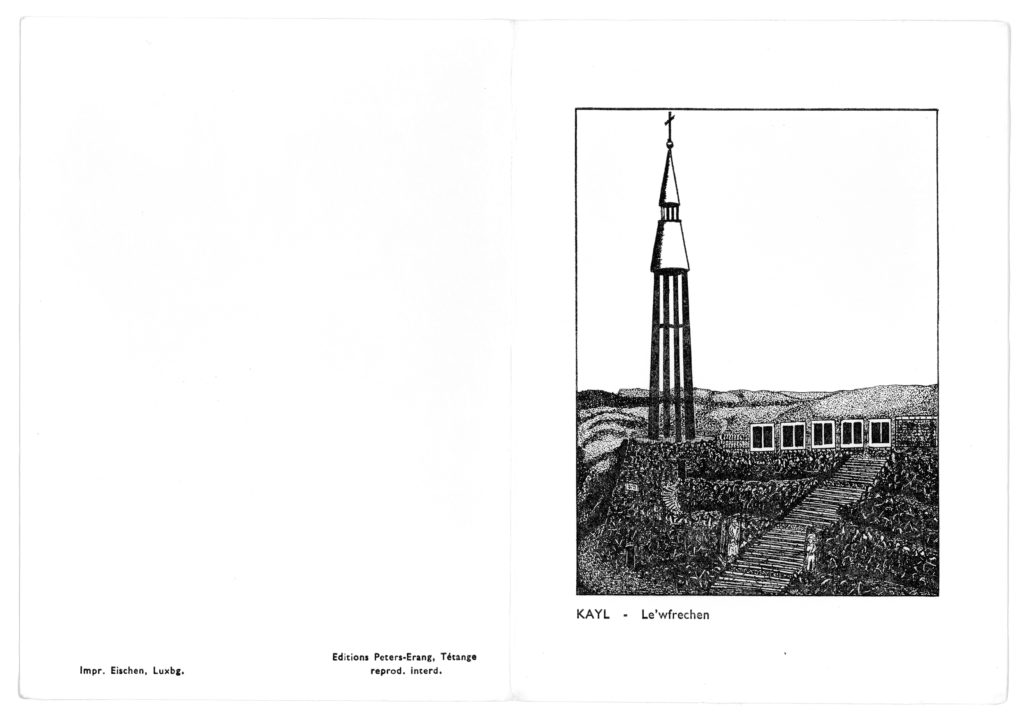

Der von ihnen vorgelegte Entwurf wies zwar viele Unterschiede zu den früheren Plänen auf, bestand jedoch im Wesentlichen ebenfalls aus vier Elementen: einem zweiteiligen Turm, der insgesamt etwa 42 Meter messen sollte; einem symbolischen Bergmannsgrab, diesmal ohne Kappelle; einem Ehrenhof, in dem eine Reihe von Steintafeln mit den Namen der Verunglückten Platz finden sollte; und einer Freitreppe, die zum Ehrenhof hinaufführen und von mehreren Steinreliefs umgeben sein sollte.

Von der Grundsteinlegung zur Einweihungsfeier

Am 26. Juli 1953 kam es dann, während der 200-Jahr-Feier des Pilgerortes und der Krönungszeremonie der “Léiffrächen” unter dem Titel “Notre-Dame des Mineurs”, zur Grundsteinlegung des Monumentes.

Der Grundstein, der heute noch am Monument sichtbar ist, besteht aus weißem Haustein und stammt aus der Steingrube Heid in Rümelingen. Er enthält eine Urkunde die den Beginn der Bauarbeiten am Denkmal dokumentiert und trägt ein Chronogramm dessen hervorgehobene Großbuchstaben die Jahreszahl 1953 ergeben. Gesegnet wurde der Grundstein vom damaligen Bischof-Koadjutor Léon Lommel.

Etwa vier Jahre nach der Grundsteinlegung, wurden die Bauarbeiten am Denkmal abgeschlossen. Am 8. September 1957 fand die Einweihungszeremonie des Monumentes statt. Mehrere tausend Menschen erschienen um der Veranstaltung beizuwohnen. Unter den Anwesenden befanden sich auch die Mitglieder des “Komitees zum Bau eines Bergarbeiterdenkmales” um Jos Dupong, der Bürgermeister von Kayl, Jos Mille, und Léon Lommel, der inzwischen zum Bischof von Luxemburg ernannt worden war.

Ein Rundgang um das Monument

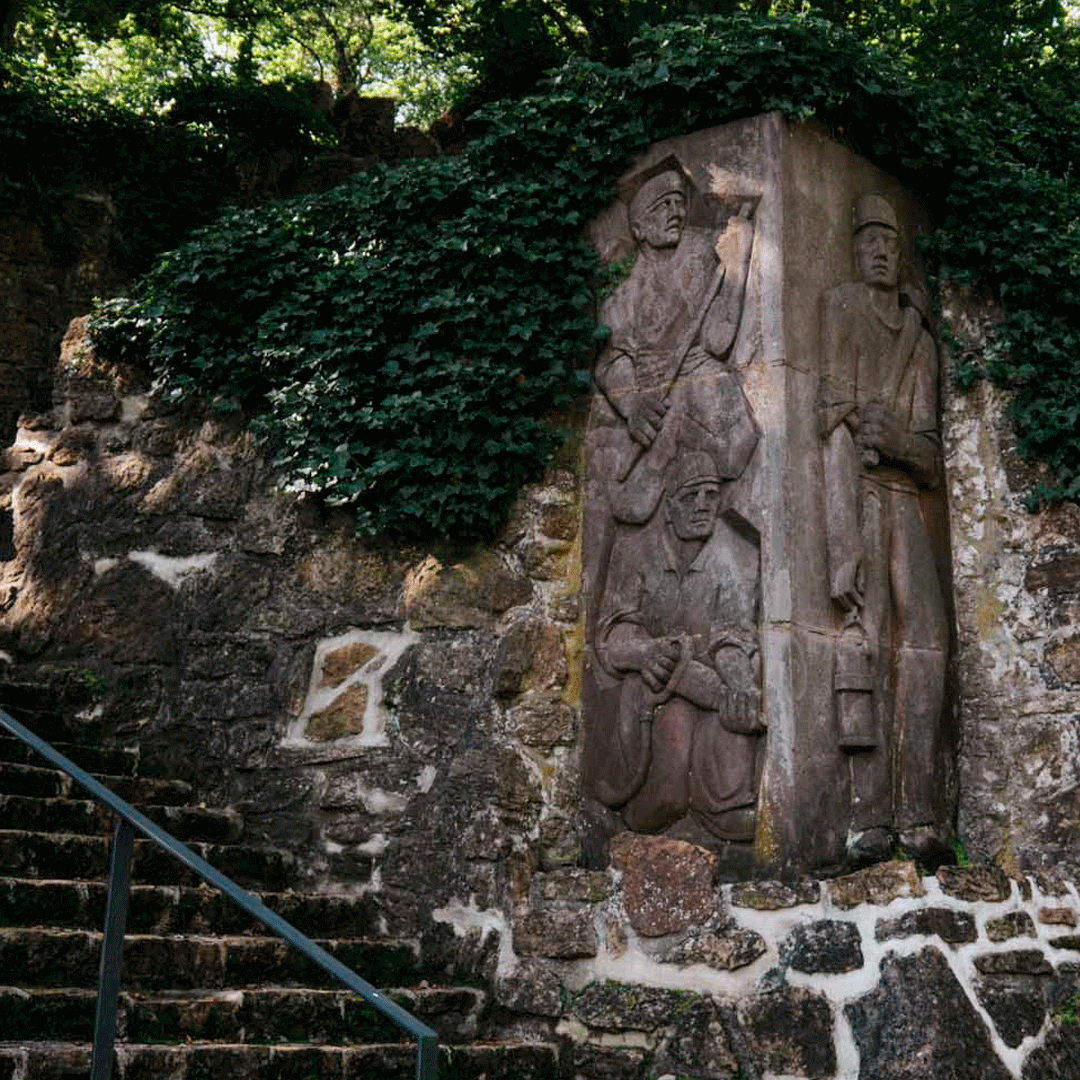

Das fertige Mahnmal weicht bis heute nur geringfügig vom ursprünglichen Entwurf der beiden Architekten ab. Hinauf zum Ehrenhof und Turm führt eine Treppe, an deren Fuß sich vier etwa drei Meter hohe und einen Meter breite aus Sandstein gefertigte Steinreliefs befinden. Sie wurden vom Kayler Künstler und Bildhauer Georges Klein angefertigt und stellen Bergarbeiter bei ihrer Arbeit dar.

Das östliche Ende der Gedenkstätte umfasst eine Aussichtsplatform sowie die obere Hälfte des Turms. Letzterer besteht aus vier sich nach oben verjüngenden Differdinger Greyträgern, einem Glockenturm und einer Turmspitze mit aufgesetztem Kreuz, das alleine 2 Meter misst. Für die Montage des Turm war die Firma “Paul-Würth Werke” verantwortlich. Im Glockenturm hängt eine etwa 300 Kilogram schwere Glocke aus Bronze, die im Schweizer Kanton Aargau gelegenen Aarau, gefertigt wurde. Gestiftet wurde sie von Emilie Lecuit, der Ehefrau des luxemburgischen Industriellen Léon Berens, der unter anderem auch eine Mine in Rümelingen besaß. Während der Einweihungszeremonie segnete Bischof Lommel die Bergmannsglocke und Berens wurde ihre Patenschaft zugeteilt. Weil Berens Frau am 10. Oktober 1956 verstorben war, entschied man sich, stattdessen Frau Maria Bertacco zur Patin der Glocke zu ernennen. Bei ihr handelte es sich um die Witwe des letzten tödlich verunglückten Bergmannes aus Kayl. Die Glocke trägt eine Widmung zum Gedenken an Emilie Lecuit, sowie ein weiteres Chronogramm, und Bildnisse der heiligen Barbara und der “Léiffrächen”.

Interessant an der Glocke ist des Weiteren, dass sie nicht geläutet werden kann. Ursprünglich war geplant, die Glocke an besonderen Feiertagen wie dem Barbaratag zu läuten, um die Menschen auf dem Berg für Messen zu versammeln. Aufgrund einer kleinen Änderung im Design des Turms gab es jedoch Bedenken, dass dieser den Vibrationen einer läutenden Glocke nicht mehr standhalten könnte. Die Glocke hängt daher heute ohne Klöppel im Turm.

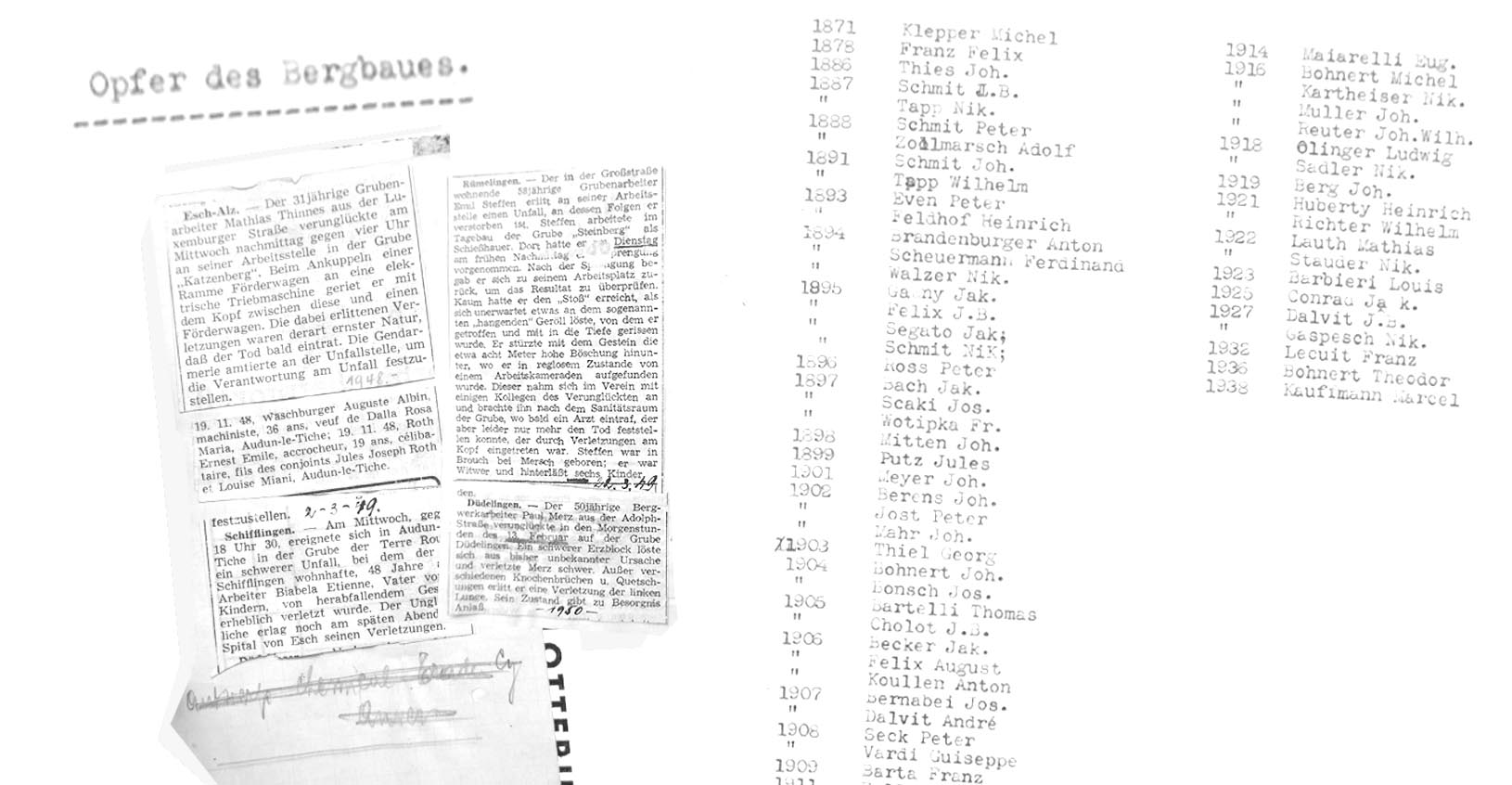

Das Herzstück des Denkmals bildet der Ehrenhof, in dem eine Reihe von Steintafeln im Halbkreis aufgestellt sind. Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Gedenkortes, zählte man dieser Stelle vierundzwanzig Tafeln. Über die Jahre sind zwei weitere hinzugekommen. Wie alle anderen, bestehen auch diese Beiden aus Schiefer. Betrachtet man die Tafeln im Uhrzeigersinn, zeigt die erste Tafel die Abbildung eines Arbeiters, der gerade dabei ist einen Grubenwagen mit Gestein zu beladen. Die Zweite liefert Angaben über die Produktionszahlen sowie über die Gesamtzahl der im Großherzogtum beschäftigten Bergleute für vereinzelte Kalenderjahre zwischen 1870 und 1978. Die Tafeln drei bis zehn erinnern an Bergarbeiter, welche bei Arbeitsunfällen im Großherzogtum ums Leben gekommen sind. Soweit dies möglich war, wurden für jeden Arbeiter folgende Informationen zusammengetragen: den vollständigen Familiennamen, die Initiale des Vornamens, das Unfalljahr, das Alter zum Zeitpunkt des Todes, den Wohnort und den dazugehörigen Kanton.

Mit der Erstellung der Inschriften beauftragte man die Firma “Marberie Jacquemart” aus Luxemburg. Im Zentrum des Mahnmales befindet sich das symbolische Grab eines Bergarbeiters.

Direkt über dem Grab hängt eine Darstellung eines Bergmannes der gerade dabei ist mit seiner Spitzhacke auszuholen. Anschließend folgen zehn weitere Schiefertafeln, auf denen die Aufzählung im Großherzogtum verunglückter Bergmänner fortgeführt wird. Die beiden letzten dieser Tafeln unterscheiden sich jedoch von den restlichen. Sie wurden dem Monument erst später hinzugefügt und enthalten Nachträge zur ursprünglichen Aufzählung. Mit einer Ausnahme verstarben alle Bergmänner, die auf der ersten dieser beiden nachgetragenen Tafeln aufgeführt werden, zwischen 1957 und 1976. Ihr Tod ereignete sich also erst nach der Vergabe des Auftrages für die Anfertigung der ersten vierundzwanzig Steintafeln. Die zweite nachgetragene Tafel wurde dem Monument 2001 hinzugefügt und weist eine weitere Besonderheit auf. Sie führt Bergmänner auf deren Unfall sich vor 1976, also noch vor der Vergabe des Auftrages für die vorherige Tafel, ereignete. Es handelt sich bei den auf diesem Stein gelisteten Personen also ausschließlich um Bergarbeiter, deren Unfalltod zuvor nicht erfasst worden war.

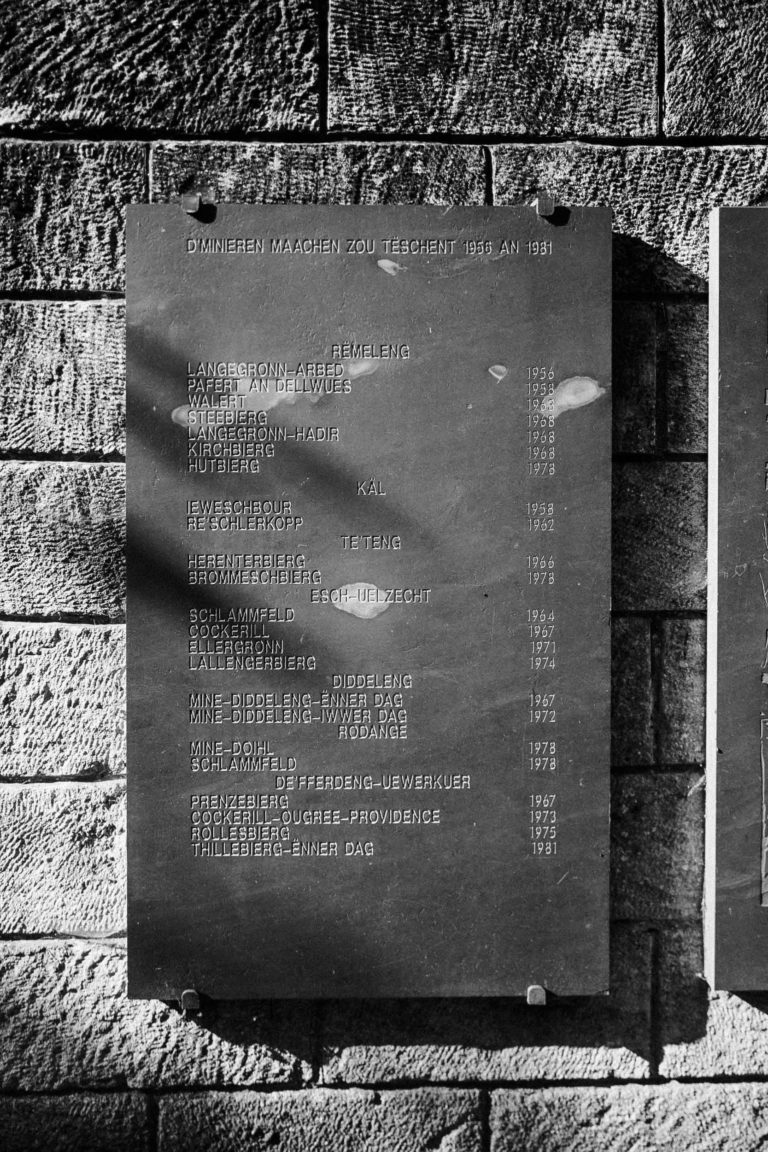

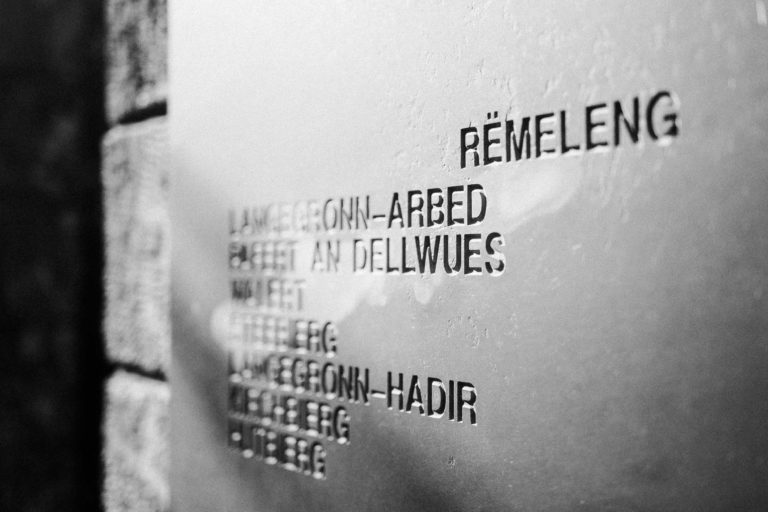

Der Auflistung verstorbener Bergmänner folgt eine Tafel auf der die Schließungsdaten einiger Minen vermerkt sind. Wie der nächste Gedenkstein gehört sie zu den vierundzwanzig Originaltafeln die 1957 in Auftrag gegeben wurden. Um zu gewährleisten, dass alle Steintafeln welche die Namen von Bergmännern tragen in einer durchgehenden Reihe stehen, wurden diese beiden Steine später versetzt. Die letzte Tafel besteht aus der Darstellung eines verlassenen Grubenwagens vor einem Mineneingang. Betrachtet man sie in Verbindung mit der allerersten Tafel der Reihe, fällt vor allem die Abwesenheit des unbekannten Arbeiters auf, der zuvor dabei war den Wagen zu beladen. Sein Fehlen wird so zu einem kraftvollen Symbol für Verlust und die Unsichtbarkeit individueller Schicksale in der Geschichte.

Der Auflistung verstorbener Bergmänner folgt eine Tafel auf der die Schließungsdaten einiger Minen vermerkt sind. Wie der nächste Gedenkstein gehört sie zu den vierundzwanzig Originaltafeln die 1957 in Auftrag gegeben wurden. Um zu gewährleisten, dass alle Steintafeln welche die Namen von Bergmännern tragen in einer durchgehenden Reihe stehen, wurden diese beiden Steine später versetzt. Die letzte Tafel besteht aus der Darstellung eines verlassenen Grubenwagens vor einem Mineneingang. Betrachtet man sie in Verbindung mit der allerersten Tafel der Reihe, fällt vor allem die Abwesenheit des unbekannten Arbeiters auf, der zuvor dabei war den Wagen zu beladen. Sein Fehlen wird so zu einem kraftvollen Symbol für Verlust und die Unsichtbarkeit individueller Schicksale in der Geschichte.

Das Denkmal wird zu einem nationalen Monument

Nach der Einweihungszeremonie bestand die letzte Handlung des Komitees in der offiziellen Übergabe der Anlage an die Gemeinde. Rund zwanzig Jahre später, im Jahr 1978, setzte sich der damalige Bürgermeister von Kayl, Jules Kauffmann, dafür ein, dass das Monument den Status eines nationalen Denkmales erhalten sollte. Am 14. März 1978 erklärte der damalige Minister für kulturelle Angelegenheiten, Robert Krieps, dass das Denkmal sich fortan “Monument National des Mineurs” nennen dürfe. In der Gießerei der Kayler “Usine Massard” fertigte man daraufhin eine Bronzetafel mit der neuen Bezeichnung an.

Zusätzlich zum neuen Namen stellte das Kulturministerium der Gemeinde Kayl eine Beihilfe in Höhe von 100.000 Franken zur Verfügung, die für Instandhaltungsarbeiten am Monument verwendet werden sollte. Diese Mittel flossen in Restaurierungsarbeiten am Turm, den Ausbau der Terrassen, die Neufixierung der Steintafeln an Stützpfeilern, sowie die Ausbesserung einiger Gravuren. 2021 führte die Gemeinde erneut umfangreiche Restaurationsarbeiten am Monument durch.

Mininghistory wird mit Stolz präsentiert von WordPress